Ein Turbolader oder auch Abgasturbolader (ATL), umgangssprachlich Turbo genannt, dient der Leistungssteigerung von Kolbenmotoren durch Erhöhung des Luftmengen- und Kraftstoffdurchsatzes pro Arbeitstakt.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Turbolader

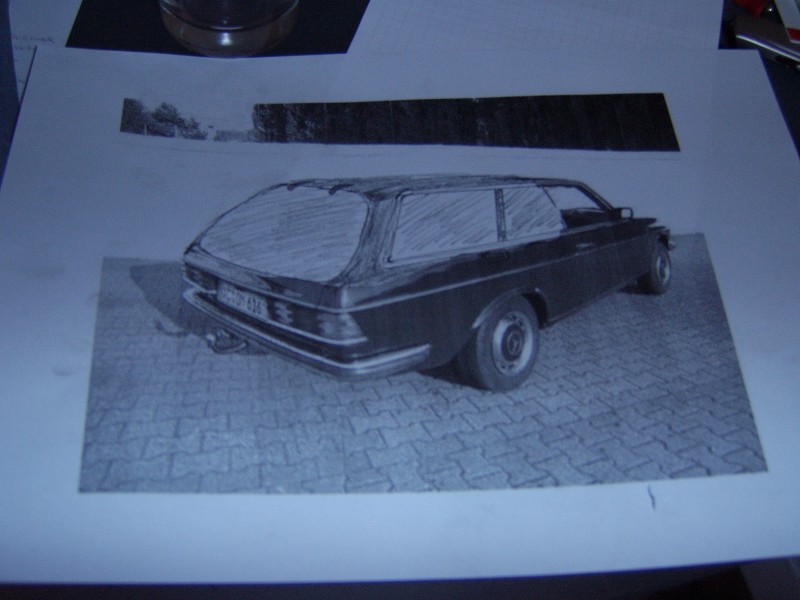

Mit dem Siegeszug der TDi-Motoren verloren auch die Dieselmotoren ihr jahrzehntelang kultiviertes Image als lahme, laute Nutzfahrzeuge. Was liegt da näher als der Gedanke, unseren Kaltblütern durch hochmoderne Technik ein paar Extra-PS einzuhauchen?

1. Anbieter

Es gab und gibt gleich mehrere Anbieter von Nachrüst-Turboladern für OM615 & Co, insbesondere für den 240D (inwieweit sich dahinter jeweils unterschiedliche Hersteller verbergen, entzieht sich meiner Kenntnis):

- Garrett Turbochargers aus den USA hat angeblich auch den Original 300-TD entwickelt;

- Borg Warner (früher KKK – Kühnle, Kopp & Kausch oder 3K Borg Warner) aus Deutschland liefert Turbolader unter anderem für den indischen 240D-Motor (siehe unten) im Tempo Trax;

- Auch AMG bot seinerzeit mal Umbausätze für den 240D und 300D an. Der 240er kam damit auf 90 PS und rund 180 Nm, der 300er auf 120 PS;

- STT Emtec (früher Svensk Turbo Teknik) aus Schweden bot in den Achtzigern für den OM616 und 617 Turbolader. Deutscher Importeur: KLS – Dipl.-Ing. Wolfgang Krause Gmbh, Rayener Str. 106, 47506 Neukirchen-Vluyn, Tel. (02845) 37545;

- auch der Turbo-Nachrüster Turbo Motors in Urbach wurde erwähnt;

- in den Achtziger Jahren gab es in der Nähe von Frankfurt eine Firma, die den 200er/240ern per Turbo auf die Sprünge geholfen hat. Der 240er hatte 85 PS und 190 Nm Drehmoment;

- eine kleine Firma in Graz soll mal rund 40 Strichacht-240D mit Turbo von 65 auf 80 PS gebracht haben, die allerdings nur rund 60.000 km alt geworden sein sollen sollen;

- auch vom Eigenbau eines Renault-Turboladers am OM616 wird im Forum berichtet;

- die Firma Viegener nahe Dortmund/Unna baut die MB-Saugdiesel auf Turbo um. Der 300D ist bereits fertig, ein 200D und 240D in der Mache. Die Motoren bekommen Kolbenspritzkühlung (Bohrungen für Ölzufuhr von unten). Der 240er Soll ca. 100 PS bringen.

- Motair aus Köln hatte angeblich den 240D je nach Kundenwunsch auf 90, 95 oder 105 PS (letzteres mit Ladeluftkühler) gebracht. Nachtrag: Auf telefonische Nachfrage im März 2006 mochte man sich daran allerdings nicht mehr erinnern.

2. Pro & Contra

Für die Nachrüstung eins Turboladers sprechen:

- Leistung gleich Lebensfreude. Wer an seinem Wagen hängt und ihn täglich fahren möchte/muss, für den bedeuten die 10 bis 30 Extra-PS vielleicht den Unterschied zwischen Weiterfahren und Verkaufen.

- Niedrigere Unterhaltskosten. Dank unverändertem Hubraum bedeutet ein Turbo im Vergleich zum Einbau des nächst-größeren Motors eine niedrigere Kfz-Steuer;

- Einfache Nachrüstung. Naja, relativ einfach. Der Umbau betrifft nur den Motor. Aufhängung, Getriebe und Antriebsstrang können weiterverwendet werden (praktisch empfiehlt sich der Griff zu einem Differenzial mit längerer Übersetzung, siehe unten).

Dem stehen gewichtige Nachteile gegenüber:

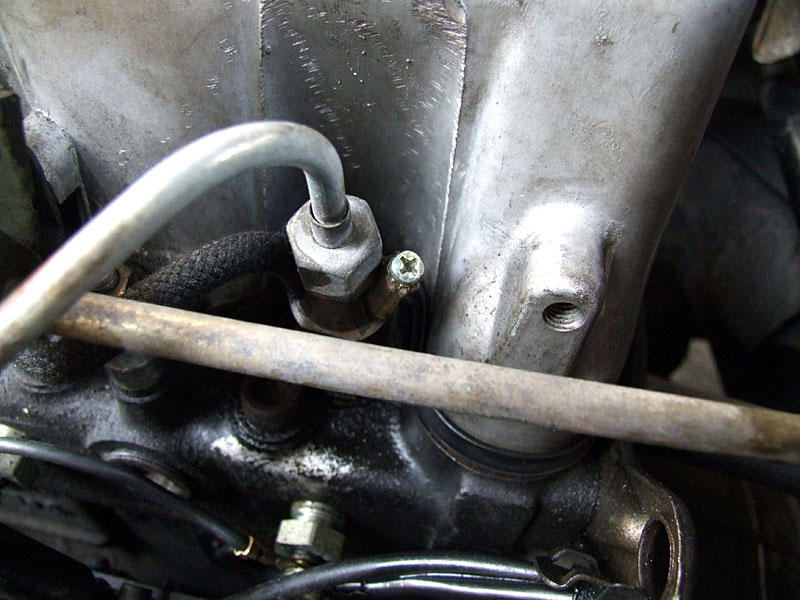

- H wie Hochdruck. Um mehr Leistung zu erreichen, reicht es nicht, einfach nur zusätzliche Luft in die Brennkammern zu blasen: Auch die eingespritzte Kraftstoffmenge muss entsprechend erhöht werden. Die Einspritzpumpe muss also entsprechend modifiziert werden (ladedruck-gesteuerte Mengenanreicherung schimpft sich sowas). Wo wir gleich schon dabei sind, sollten auch die Auslassventile geändert werden, und, und, und…

- H wie Hitzetod. Auch aus Sicht der Motorlebensdauer empfiehlt es sich nicht, OM615 & Co einfach einen Turbolader an den Motorblock zu flanschen – komprimierte Luft erhitzt sich, dafür sind die braven Kaltblüter thermisch nicht ausgelegt. Auch bei Daimlers wurde seinerzeit der 300D-Turbo innerlich aufwändig umkonstruiert. Auf jeden Fall empfiehlt sich der Einbau eines zusätzlichen Ladeluftkühlers. Gelegentlich im Internet angebotene Anbau-Turbolader von damals ohne entsprechende Zusatzausstattung sind entsprechend mit Vorsicht zu genießen.

- H wie H-Kennzeichen. Mit jedem Turbolader außer dem originalen des 300TDs dürfte das H-Kennzeichen (ab 2007 sind die ersten W123 ja dran) mit seinem reduzierten Steuersatz in unerreichbare Ferne rücken. Rosiger sieht die Rechnung nur bei späten Baujahren aus, etwa bei einem 1985er 200D.

- H wie Hubraumsteuer. Eine Turbo-Nachrüstung wird, sofern man nicht auf günstige Gebraucht-Komponenten zurückgreifen kann, mehrere tausend Euro kosten. Warum so viel Geld in einen Motor stecken, der am Ende doch nichts wirklich besser kann als der Original-300-TD? Die eingesparten paar hundert Euro Kfz-Steuer durch den kleineren Hubraum des OM 616 dürften sich nicht so schnell amortisieren.

Fazit:

- Für 200D-Fahrer stellt der unkomplizierte Griff zum größeren Motor (60 statt 55 PS oder gleich 240D mit 72 PS) die günstigere Alternative für mehr Leistung dar (und zumindest eine Chance auf’s H-Kennzeichen bleibt erhalten);

- Gleiches gilt für den überaus seltenen 220D, der eh zu schade für so eine Verbastelung ist;

- 300D-Fahrer dagegen werden zum originalen Dreiliter-Turbo greifen;

- So wäre nur für 240D-Piloten eine Nachrüstung wirklich interessant, weil dafür nicht der ganze Wagen umgebaut werden muss.

Trotzdem: Verführerisch ist die Idee schon…

3. Großserie aus Indien: Der Tempo Trax

…und tatsächlich gibt es da einen OM616 Turbo, der nicht nachgerüstet, sondern sogar in Großserie produziert wird: den von Mythen umrankten Trax 4×4 Gurkha, ein bei Bajaj Tempo in Indien in Lizenz nachgebauter Mercedes G mit aufgeladenem 240D-Motor („Tempo“ übrigens, weil Bajaj Teile des Hanomag-Sortiments übernommen hat, der Mutter des legendären deutschen Dreirad-Herstellers Tempo).

Homepage des Herstellers: http://www.tempoindia.com

Der Trax-Turbo kommt dank deutschem KKK-Turbolader auf solide 90 PS, also zwei mehr als der 300D-Sauger. Interessant: Die Fahrzeuge erreichen mit ihrem modifizierten OM616 die Euro-3(!)-Norm, allerdings in der Nutzfahrzeugklasse. Deutscher Importeur ist war Landtechnik Pfundmeir in Friedberg, ein Neuwagen war dort 2003 ab rund 20.000 Euro zu haben.

Nachtrag: Der Inhaber hat mich informiert, dass man den Import der Fahrzeuge schon gegen 2004 wieder eingestellt hat.

So reizvoll der Gedanke ist, solch ein indo-germanisches Herz in einen W123 zu verpflanzen: Auch das dürfte nicht ganz einfach sein. Da der Hersteller des Motors nicht Mercedes ist (oder am Ende doch?), wird der TÜV das Ganze wohl als kompletten Eigenbau einstufen und abgastechnisch in die übelste Klasse packen. Es gilt mal wieder: Vorher fragen macht schlau.

[Geschrieben für die Database des W123-Forums, 2006]

Ergänzungen aus dem Forum:

Dass man die Hinterachse gegen eine länger übersetzte tauschen sollte, ist wohl jedem klar. Sonst hat man einen giftigen Diesel, der beim Ampelsprint nahezu jeden anderen Serien-PKW abhängt, in der Endgeschwindigkeit bei 165 aber sein Ende findet. Das 5G-Getriebe würde ich mit Turbolader meiden, das verträgt das dann doch recht hohe Drehmoment nicht so gut. Am besten eignet sich noch die Automatik.

(Hinweis von Turbolader)

Turboumbau für den OM616 bzw. 617 gab es in den 80ern unter anderem auch von der Fa. STT aus Schweden, zu beziehen über KLS in D-47506 Neukirchen-Vluyn.

Fahre selbst seit 8 Jahren und ca. 150tkm einen solchen Umbau auf einem OM617. Wer sich allerdings auf so etwas einlässt, dem sollte von vornherein klar sein, dass das Ganze sehr teuer wird und nur bei einem soliden Motortemperaturhaushalt funktioniert. Das heißt Wasser- und Ölkühler vom 300 Turbodiesel, eine durchsatzfreudigere Auspuffanlage (ca. 1 3/4″), längere Hinterachse und viele, viele lange Bastelstunden.

Aber das Ergebnis überzeugt – Leistung satt.

(Hinweis von Jürgen)

Hi Dieselfahrer,

Turboumbauten, wie sie in den 70ern und 80ern angeboten wurden, sind immer noch zu haben, so z.B. von SST (ein schwedischer Hersteller für einen Bausatz). Solch eine Aktion ist aber ein teuerer Spaß, selbst wenn man die Umbauten weitestgehend selbst macht, kommen dabei schnell 5000,- DM zusammen (beinhaltet: Einspritzpumpenfördermengenanpassung, Lader mit Ansaugspinne, Krümmer und Auspuffanlage mit mehr Durchsatz, Luftfiltergehäuse, Ansaugschlauch usw. zuzüglich der Einbaukosten). Das Ganze lohnt nur, wenn man ein schon umgebautes Fahrzeug hat oder günstig an die Umbauteile kommt. Desweiteren braucht man auch ein Abgasgutachten.

Ich fahre jetzt seit etwa 65 Tkm einen Turboumbau von SST. Meinen Turbolader habe ich bei einem Bekannten gefunden, der den Turbo vor Jahren aus einem G-Modell entnommen hat, da das Fahrzeug in die Niederlande verkauft wurde und keine Zulassung für den Turboumbau zu bekommen war. Hatte dann einen Turbo inkl. der Ansaugspinne und mußte den Rest zukaufen (kompl. ca. 3500 – 4000,- DM).

Habe seitdem aber noch einiges modifizieren und verbessern müssen. Derzeit bin ich auf der Suche nach einen Ladeluftkühler und beim Umbauen auf Rapsöl. Suche auch allgemeine Tuninginformationen für Diesel.

(Hinweis von Joggl)