Kleiner Rückblick: Im September 2008 tourte ich mit Marit, meiner Suzuki Freewind, für anderthalb Wochen durch Südeuropa. Das Ziel: San Sebastián an der spanischen Nordküste – ich hatte noch Resturlaub und der Name der Stadt gefiel mir einfach. Über Orleáns ging es die Loire entlang nach La Rochelle, die Küste hinunter zur Dune du Pyla und weiter nach San Sebastián. Dann über Bilbao – mit einem Abstecher ins Guggenheim-Museum – und Vitoria zurück über die Pyrenäen (mit einem Stop am Geisterbahnhof Canfranc) zurück nach Frankreich. Dort fanden sich noch Carcassonne und Lyon auf der Besuchsliste, bevor die letzte Etappe anstand – heim nach Aachen.

Wenn ich jetzt zurückschaue, markierte das Baskenblog – unter diesem Namen entstanden die 18 Beiträge – einen Wendepunkt in meiner Bloggerei. Anfangs hatte ich noch versucht, wie auf der Norwegenfahrt im Frühjahr 2008, möglichst alles „live“ von unterwegs zu bloggen. Facebook und Twitter waren ja damals noch in weiter Ferne. Doch das Bloggen unterwegs machte immer weniger Spaß. Was zum einen an der schon 2008 krätzigen Bedienoberfläche meines Bloghosters Twoday.net lag (an der sich bis heute, 2013, anscheinend nicht das geringste geändert hat). Zum anderen daran, dass sich keine Gelegenheiten mehr fanden, unterwegs Bilder zu bearbeiten oder längere Passagen zu schreiben. Auch iPhone, Netbook oder iPad hatte ich damals noch nicht.

Von der Zeit ganz zu schweigen: Bis dahin hatte ich immer versucht, die Reise möglichst genau zu dokumentieren – dieser Aufwand wurde mir mit der damaligen Blogsoftware einfach zu groß. Die letzten Baskenblog-Beiträge entstanden denn auch nach der Rückkehr in Aachen. Danach nahm die Zahl der Blogbeiträge auf Moorbraun.twoday.net und Pilotblog.blog.de tendenziell immer weiter ab. Dass man bei Twoday keine Bilder größer als 400 Pixel Breite einstellen konnte und jedesmal eine Großversion bei Flickr verlinken musste, verdarb mir den Spaß am Bloggen immer mehr.

Seit August 2012 läuft jetzt www.marc-heckert.de als Hauptblog auf WordPress, die Artikel von Moorbraun.twoday.net und Pilotblog.blog.de (sowie dem Experimentierblog Printenheim.blogspot.de) sind zum großen Teil schon hierher herüberkopiert. Was zwar bei den vielen hundert seit 2007 geschriebenen Artikeln, die meisten davon reichlich bebildert, eine ziemliche Sisyphosaufgabe darstellt – aber man muss zugeben, mit WordPress macht selbst diese Arbeit geradezu Spaß. Ich bin wirklich glücklich, umgestiegen zu sein. Die Software (aktuell läuft hier Version 3.5) bietet alles, was das Bloggerherz begehrt und ist wunderbar benutzerfreundlich.

So benutzerfreundlich sogar, dass ich nach dem Herüberholen der 18 Baskenblogeinträge von 2008 noch eine letzte Episode nachschieben will. Auf dem Weg von Lyon zurück nach Aachen gab es nämlich noch etwas, das ich mir unbedingt angucken wollte: das Hôtel-Dieu in Beaune. Das um 1450 entstandene Armenhospital ist ein absolutes Highlight und eine eigene Reise wert. Folgt mir also zurück ins Jahr 2008 und in ein schnuckeliges 22.000-Einwohner-Städtchen im schönen Burgund!

Samstag, 4. Oktober 2008. Nach dem Frühstück in der Jugendherberge Lyon gönne ich mir einen teils belustigten, teils neidischen Blick auf die Gruppen von Gästen, die hinter ihren Note- und Netbooks sitzen. Wäre ja schon schick gewesen, unterwegs mobil vernetzt zu sein. Doch mein Laptop, ein Fujitsu-Siemens Amilo, war einfach zu unhandlich und empfindlich, um zu Regenkombiwurst und Reservekanister in Seitenkoffer oder Topcase gequetscht zu werden. Und mein Handy, ein HTC XDA Orbit 2, kann zwar Navigation, Radio, UMTS und WLAN. Ansonsten ist es aber mit seinem Betriebssystem Windows Mobile – zu bedienen mit Hilfe von einer erklecklichen Zahl von Ausklappmenüs und einem Stylus – viel zu fisselig, als dass man damit irgendwie kreativ tätig werden könnte.

Nun denn, gebloggt wird also zu Hause. Nach gerade 160 Kilometern knattert Marit durch die Straßen von Beaune. Das Hôtel-Dieu als Hauptattraktion ist leicht zu finden, wenn man die Stadt zunächst zweimal umrundet.

Im Jahr 1443 hatten der burgundische Herzog Nicolas Rolin und seine Frau Guigone de Salins die Idee, der notleidenden Bevölkerung ein Krankenhaus und Armenhospiz zu stiften.

Es sollte allerdings nicht nur irgendein Krankenhaus werden, sondern bitteschön eines der schönsten Hospitäler Europas. Nach flandrischem Vorbild entstand ein einzigartig reich ausgestattetes Gebäude, das bis heute weitgehend unverändert erhalten geblieben ist. Auffälligstes Merkmal von außen ist das bunt verzierte Dach aus glasierten Terrakottaziegeln.

Im großen Armensaal herrscht Dämmerlicht – die Ärzte glaubten im 15. Jahrhundert, Krankheitserreger verbreiteten sich mit der Luft. Also wurden die Fenster so klein wie möglich gehalten. Die Luft im Inneren wurde „gereinigt“, indem man Heilkräuter verbrannte. Die Kranken lagen zu zweit in den Betten, um sich gegenseitig zu wärmen, denn eine Heizung gab es nicht.

Im Inneren wandert der Besucher durch Schlaf- und Pflegesäle für Kranke und Sterbende, eine Apotheke, eine große Küche und ein Labor für die Herstellung von Arzneien. Hinter den Glastüren der Apothekenschränke warten unzählige Flakons und Tiegel mit den verschiedensten Mitteln auf die Leidenden.

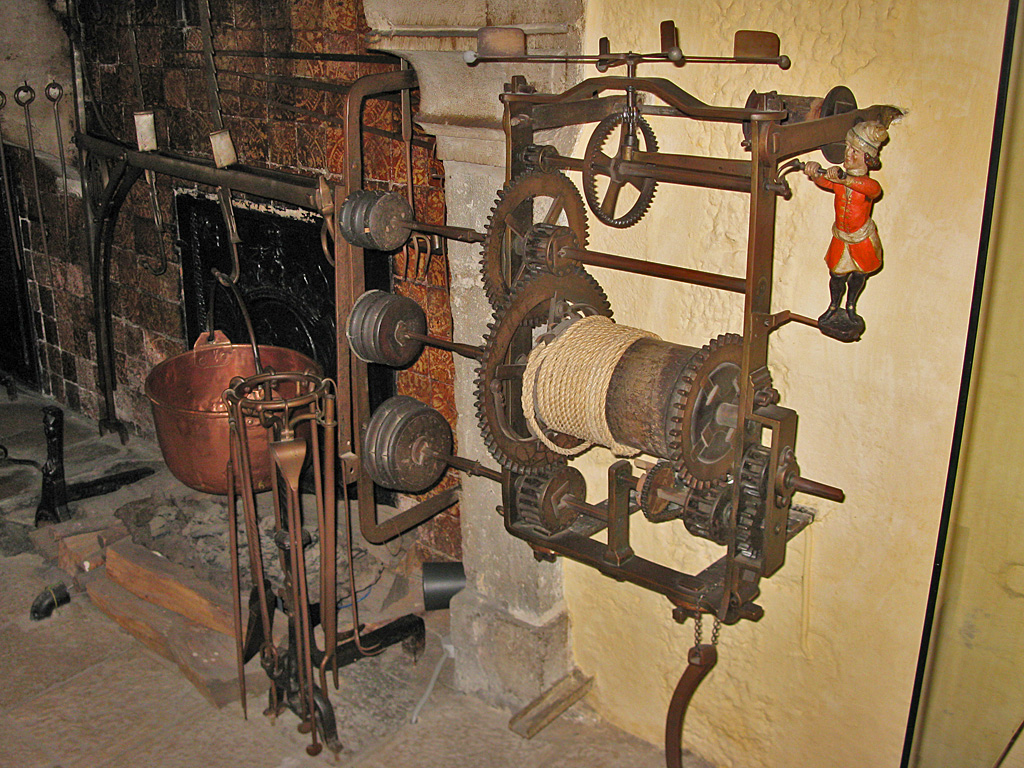

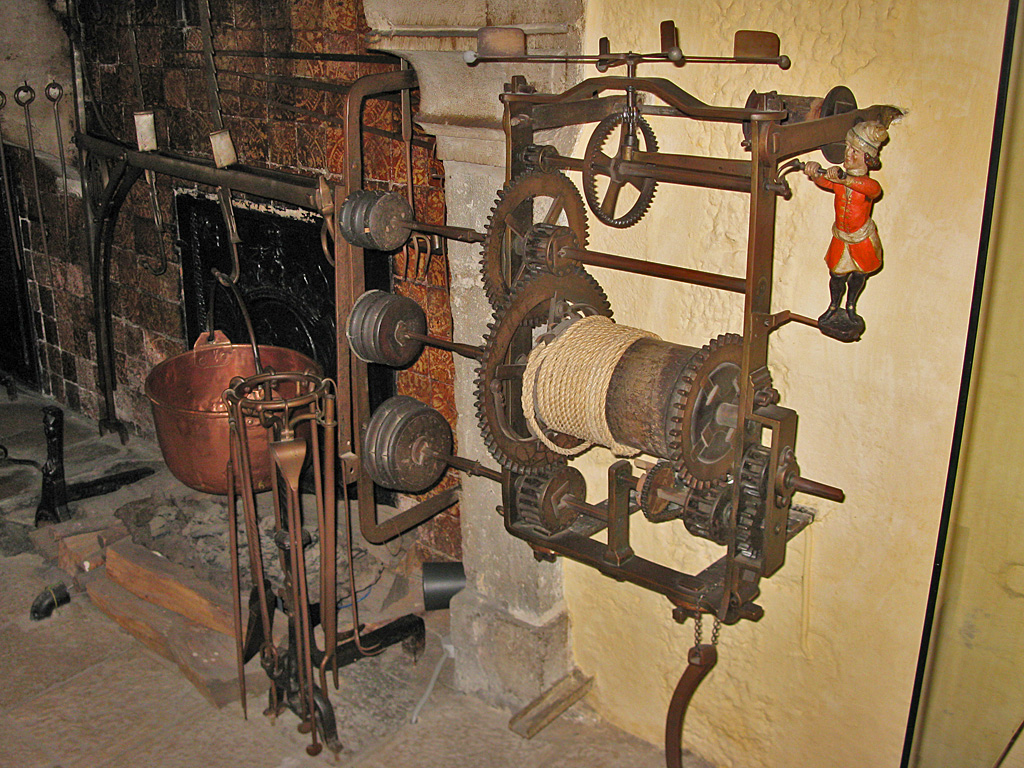

Mit Puppen wird das Innere des Museums zum Leben erweckt, etwa hier die Küche – wohl der Traum jeder Hausfrau der Renaissance mit ihren gänsehalsförmigen Wasserhähnen…

…und dem vollautomatischen Bratenroboter, der das Fleisch am Spieß genau nach Vorgabe rotieren lässt.

Auch an Kunstwerken ist das Hôtel reich ausgestattet. Berühmtestes Werk ist der neunteilige Flügelaltar „Das jüngste Gericht“ von Rogier van der Weyden in der Kapelle.

Kein Zweifel, das Ehepaar Rolin war nicht nur spendabel, es hat sein Geld auch langfristig gut angelegt. Das Hôtel ist wirklich ein fünfeinhalb Jahrhunderte altes Juwel.

Beim Herausgehen fällt mir noch diese Marmorbüste dieses Herren auf: Marschall Gaspard de Clermont-Tonnerre (1688-1781). Er war Nachfahre des Stifters Nicolas Rolin und Patron des Krankenhauses.

Laut einer Hinweistafel hatte er eine erfolgreiche Militärkarriere unter Ludwig XV. und wurde zum Marschall Frankreichs ernannt. Was für ein Charakter er war, weiß ich nicht – aber er wird mir in Erinnerung bleiben als der Marmorkopf (gerade im Vergleich mit Admiral Duperré in La Rochelle und Admiral de Olquendo in San Sebastián), der auf der ganzen Reise am nettesten lächelte.

Der Rest der Reise ist schnell erzählt. Auf dem Weg nach Norden wird es schnell dunkel und regnerisch. Ich bin müde und geschlaucht. Bis nach Aachen sind es noch 570 Kilometer, die sich auf einer Motorradbank sehr, sehr lange dehnen können. Und im Dunkeln fahre ich eh nicht gerne, seit mir mal auf der nächtlichen A1 ein abgerissener Lkw-Frontstoßfänger auf der Nebenspur den Schreck des Monats eingejagt hat.

Ich rufe Wolfi in Landau an – und lade mich quasi ein. Gottseidank hat Wolfi erstens tatsächlich Platz für einen Schlafsack frei und zweitens nichts besseres zu tun. Der Tag endet gemütlich bei Pizza, Tannenzäpfle-Bier und Dieselsprech in Wolfis Bastelstube. Sehr viel weiter hätte ich es an diesem Abend auch kaum noch geschafft.

Sonntag, 5. Oktober 2008. Landau – Aachen. Endgültig letzter Abschnitt der Reise von fast 4000 Kilometern. Mit müden Knochen und halbleerem Tank schleiche ich im Dauerregen durch die Eifel. Mitteleuropa hat uns wieder. Oh, hätte Marit doch ein paar PS mehr! Immerhin: Zu Hause warten heißer Milchkaffee und Aachener Streuselbrötchen. Bei allen Pintxos des Baskenlandes: Es ist ja auch nicht alles schlecht zu Hause.