Mit dem Kaffee fing es an. Der war nämlich einfach gut. Nicht nur kannenweise frisch zubereitet und bereitgestellt von der Rösterei Sonntagmorgen.com, sondern auch noch liebevoll

in seinen unterschiedlichen Sorten und Wirkungsweisen von „mild“ bis „Hammer“ erläutert. Und so wie der braune Muntermmacher keine Einheitsplörre war, sondern individuell und facettenreich, war auch das gesamte Barcamp Köln an sich keine durchstrukturierte Formatveranstaltung, sondern etwas dynamisches, basisdemokratisches, lebendig Pulsierendes und munter Sprudelndes.

Wenn es die ebenfalls stets ergiebig sprudelnde Kaffeebar nicht gegeben hätte, dann hätte ich den ersten Tag allerdings kaum durchgehalten. Erst gegen 2 Uhr war ich in der Nacht zum Samstag ins Bett gefallen – einer am Freitagnachmittag vor dem Aachener Westbahnhof gefundene Fliegerbombe sei Dank.

Die halbe Onlineredaktion von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten durfte eine kleine Nachtschicht einlegen, bis das Mördertrumm aus dem Zweiten Weltkrieg lange nach Mitternacht endlich entschärft war. (Bis die letzten Anwohner in ihre Häuser zurückkehren und die letzten professionellen und ehrenamtlichen Helfer endlich Feierabend machen durften, wird es natürlich noch deutlich später gewesen sein.)

Ich hatte am nächsten Morgen wenig Ahnung, was genau da auf mein müdes Haupt zukommen würde, außer, dass Barcamps keine durchgeplanten Veranstaltungen sind, sondern von den Teilnehmern grundsätzlich selbst, vor Ort und spontan organisiert werden. Jeder darf zu einem Thema sprechen und jeder darf sich dazusetzen. So weit, so anarchistisch.

Ganz so unbeleckt wie ich waren die meisten der anderen Teilnehmer nicht, die sich dann am Samstagmorgen in den vom Kölner IT-Dienstleister QSC zur Verfügung gestellten Räumen in einer großen – und den Zeitrahmen natürlich großzügig überdehnenden – Runde vorstellten. Jeder mit drei Hashtags, die ihn und seine Erwartungen beschreiben sollten:

Der einzige Neuling war ich allerdings auch nicht – gottseidank. Neugier und Erwartungen waren fast mit Händen zu greifen im Raum.

Nach der Vorstellung kam die Vorstellung. Und zwar die der Sessions, die von Teilnehmern angeboten wurden – sei es lange geplant oder gerade spontan erdacht. Auf dem Sessionboard – das es auch in einer Onlineversion gab – war dann nachzulesen, in welchem Raum welcher Vortrag und welche Diskussion stattfinden würde.

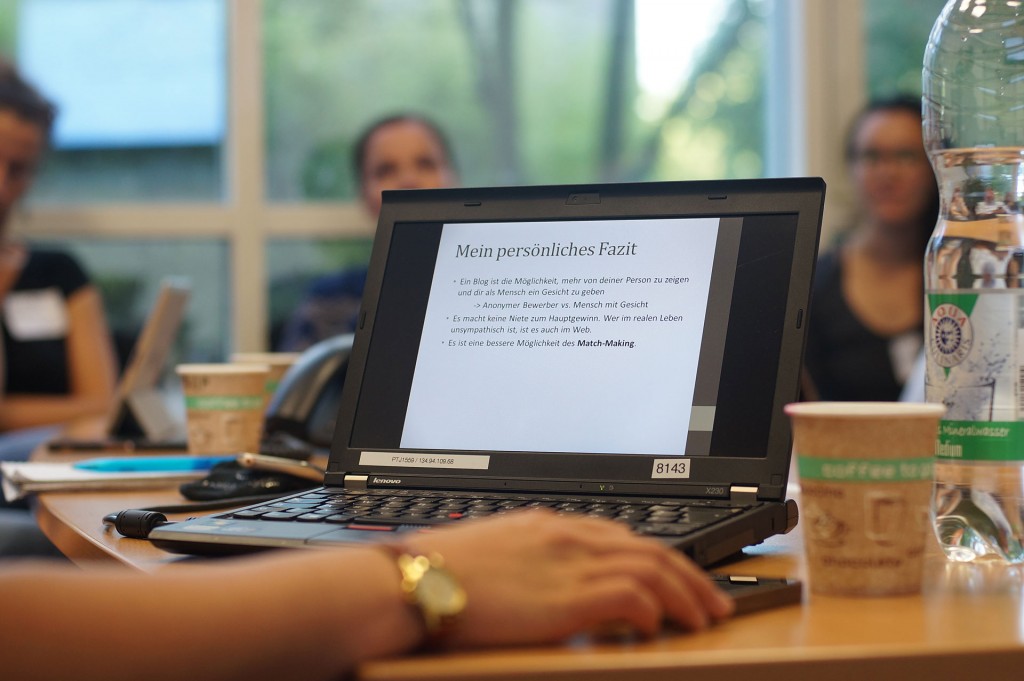

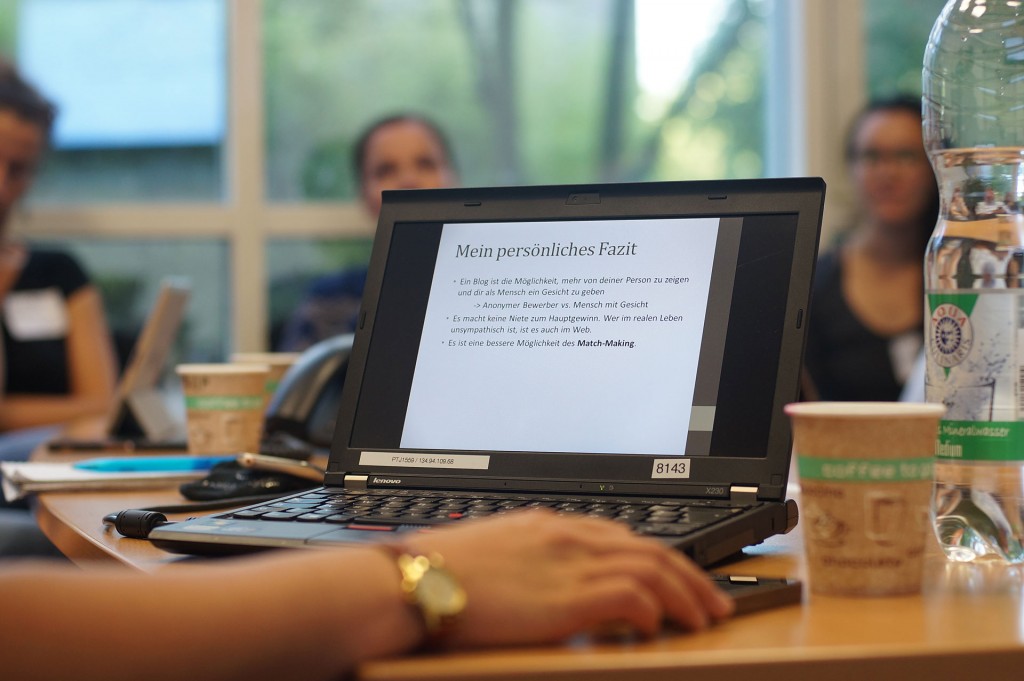

Den Teilnehmern blieb die sprichwörtliche Qual der Wahl, denn die Themenvielfalt war groß und reichte vom Nutzen eines privaten Blogs im Rahmen von Bewerbungsverfahren…

…über digitales Engagement für Flüchtlinge am Beispiel der Hamburger Kleiderkammer…

…bis hin zum #BetreutenTrinken beim #Craftbeertasting. Bei letzterem habe ich im übrigen gelernt, dass das Heilige Reinheitsgebot Deutscher Nation dereinst kein Lebensmittel- sondern ein Steuergesetz war, mit dem die Verwendung von Weizen im Braugewerbe – statt im Bäckerhandwerk – unterbunden werden sollte.

Und dass Hopfen die Libido tötet, weshalb es so viele Klosterbrauereien gibt. Zum Glück hatten die meisten Teilnehmer im Anschluss wohl nicht mehr viel vor. Der Fakt fand trotzdem ein digitales Echo.

Auch der eh schon angeschlagene Verfasser dieser Zeilen war nach dieser Session erst einmal pausenreif. Ein Verlangen, das sich im freundlichen Ambiente der QSC-Caféteria durchaus angenehm erfüllen ließ.

Gut, dass am Ende des Tages schließlich ein Tieflader mit geschätzt 800 Pizzen für die Social Meute vorfahren kam.

Gegen 20 Uhr war dann endgültig Schluss und ein mit Eindrücken, Fakten und Pizza randvoller Hobbyblogger machte sich zusammen mit Mediaperle Meike todmüde auf den Westweg nach Aachen.

Um dort glücklich endlich in die Federchen zu fallen? Nein, erst mussten die frischen Eindrücke noch hier im Blog festgehalten werden. Und wo die Bilder doch schon mal bearbeitet waren, konnte man doch gleich noch fix eine kleine Präsentation zusammenklöppeln… hatte nicht eine der Bloggerinnen in einem Nebensatz geseufzt, sie verstünde leider so gar nichts von Fotografie?

Es spricht vermutlich nicht gegen die Qualität einer solchen Veranstaltung, wenn ein todmüder Teilnehmer, statt im Anschluss kräftespendenden Schlummer zu tanken, sich spontan an den Rechner setzt. Um zum ersten Mal in seinem Leben eine Session abzuhalten.

Genau 23 Folien hatte die Präsentation mit dem Titel „Fototipps für Blogger – oder: Erste Schritte aus dem güldenen Käfig der Programmautomatik“, die in den folgenden Stunden entstand.

Inhalt: Die heilige Dreifaltigkeit der Fotografie aus Blende, Belichtung und ISO-Wert, ein paar mehr oder weniger gelungene Beispielsfotos, die kostenlose Bildbearbeitung Irfanview und das WordPress-Foto-Plugin Responsive Lightbox, ein Link auf die Video-Tutorials von Benjamin Jaworskyj auf Youtube, ein bisschen Kaufempfehlung für Systemkameras und zu guter Letzt die Verwendung von preisgünstigen manuellen Objektiven.

23 Folien, mit denen ich – so die wachsende Panik im Lauf des folgenden Vormittags – zweifellos innerhalb von zehn Minuten fertig sein würde. Worauf meine Teilnehmer immerhin in den Genuss kommen würden, innerhalb der vorgegebenen 45 Minuten noch eine fast vollständige zweite Session besuchen zu können.

Es kam dann doch etwas anders. Nach 50 Minuten hochkomprimierten Quatschens war ich mit der Präsentation gerade durch und hatte noch nicht einmal meine zusätzlich auf das Macbook gezogenen Beispielsfotos gezeigt. Noch eine volle weitere Stunde im Anschluss saß ich mit den letzten Interessierten im Raum zusammen.

Immerhin: Den Reaktionen auf Twitter nach kann die Session nicht völlig daneben gewesen sein.

https://twitter.com/Pixelkurier/status/637957342533939200

Dann die rituelle Abschluss-Session. Das Feedback, der Dank an die Sponsoren, die Helfer, die Organisatoren…

Auch wenn der eine oder andere hier etwas ernst guckt: Es war eine ziemlich großartige Veranstaltung, fluffig und familiär. Inhaltlich teils hochkarätig, vom Publikum her angenehmst möglich, von der Location her fast ideal.

Und dann war da noch der Kaffee. Am liebsten hätte ich mir ja für den Rückweg eine Thermosflasche „Palthope Estate Ponya“ abgefüllt. Was nicht ging.

Was aber gehen muss: das nächste Barcamp. Ich, die neue Kamera mit dem alten Objektiv und der noch ältere Mercedes mit Salatölantrieb werden dabei sein.

Wen meine Präsentation interessiert, kann sich eine (aus rechtlichen Gründen um eine Folie gekürzte) Fassung hier herunterladen:

Fototipps für Blogger – Marc Heckert – Barcamp Köln 2015.

Über Kritik, Anregungen und vielleicht sogar Lob freue ich mich in den Kommentaren.

Und, weil der Bloggerkodex einen solchen Hinweis gebietet: Die erste Fassung dieses Artikels, geschrieben nach dem ersten Tag, wurde nach dem zweiten Tag überarbeitet und ergänzt.

Nachtrag am Montag:

Ein Barcamp kann Folgen für Sie, Ihren Kontostand und die Menschen in Ihrer Umgebung haben. Die finden sich unter Umständen nämlich plötzlich ständig im Fokus.

https://twitter.com/tboley/status/638436937863417856?s=09