Mercedes kann ja doch noch interessante Autos bauen.

Amerikas meistverkauftes Auto. Überlebensgroß.

Da vorne wird's hell

Kleiner Rückblick: Im September 2008 tourte ich mit Marit, meiner Suzuki Freewind, für anderthalb Wochen durch Südeuropa. Das Ziel: San Sebastián an der spanischen Nordküste – ich hatte noch Resturlaub und der Name der Stadt gefiel mir einfach. Über Orleáns ging es die Loire entlang nach La Rochelle, die Küste hinunter zur Dune du Pyla und weiter nach San Sebastián. Dann über Bilbao – mit einem Abstecher ins Guggenheim-Museum – und Vitoria zurück über die Pyrenäen (mit einem Stop am Geisterbahnhof Canfranc) zurück nach Frankreich. Dort fanden sich noch Carcassonne und Lyon auf der Besuchsliste, bevor die letzte Etappe anstand – heim nach Aachen.

Wenn ich jetzt zurückschaue, markierte das Baskenblog – unter diesem Namen entstanden die 18 Beiträge – einen Wendepunkt in meiner Bloggerei. Anfangs hatte ich noch versucht, wie auf der Norwegenfahrt im Frühjahr 2008, möglichst alles „live“ von unterwegs zu bloggen. Facebook und Twitter waren ja damals noch in weiter Ferne. Doch das Bloggen unterwegs machte immer weniger Spaß. Was zum einen an der schon 2008 krätzigen Bedienoberfläche meines Bloghosters Twoday.net lag (an der sich bis heute, 2013, anscheinend nicht das geringste geändert hat). Zum anderen daran, dass sich keine Gelegenheiten mehr fanden, unterwegs Bilder zu bearbeiten oder längere Passagen zu schreiben. Auch iPhone, Netbook oder iPad hatte ich damals noch nicht.

Von der Zeit ganz zu schweigen: Bis dahin hatte ich immer versucht, die Reise möglichst genau zu dokumentieren – dieser Aufwand wurde mir mit der damaligen Blogsoftware einfach zu groß. Die letzten Baskenblog-Beiträge entstanden denn auch nach der Rückkehr in Aachen. Danach nahm die Zahl der Blogbeiträge auf Moorbraun.twoday.net und Pilotblog.blog.de tendenziell immer weiter ab. Dass man bei Twoday keine Bilder größer als 400 Pixel Breite einstellen konnte und jedesmal eine Großversion bei Flickr verlinken musste, verdarb mir den Spaß am Bloggen immer mehr.

Seit August 2012 läuft jetzt www.marc-heckert.de als Hauptblog auf WordPress, die Artikel von Moorbraun.twoday.net und Pilotblog.blog.de (sowie dem Experimentierblog Printenheim.blogspot.de) sind zum großen Teil schon hierher herüberkopiert. Was zwar bei den vielen hundert seit 2007 geschriebenen Artikeln, die meisten davon reichlich bebildert, eine ziemliche Sisyphosaufgabe darstellt – aber man muss zugeben, mit WordPress macht selbst diese Arbeit geradezu Spaß. Ich bin wirklich glücklich, umgestiegen zu sein. Die Software (aktuell läuft hier Version 3.5) bietet alles, was das Bloggerherz begehrt und ist wunderbar benutzerfreundlich.

So benutzerfreundlich sogar, dass ich nach dem Herüberholen der 18 Baskenblogeinträge von 2008 noch eine letzte Episode nachschieben will. Auf dem Weg von Lyon zurück nach Aachen gab es nämlich noch etwas, das ich mir unbedingt angucken wollte: das Hôtel-Dieu in Beaune. Das um 1450 entstandene Armenhospital ist ein absolutes Highlight und eine eigene Reise wert. Folgt mir also zurück ins Jahr 2008 und in ein schnuckeliges 22.000-Einwohner-Städtchen im schönen Burgund!

Samstag, 4. Oktober 2008. Nach dem Frühstück in der Jugendherberge Lyon gönne ich mir einen teils belustigten, teils neidischen Blick auf die Gruppen von Gästen, die hinter ihren Note- und Netbooks sitzen. Wäre ja schon schick gewesen, unterwegs mobil vernetzt zu sein. Doch mein Laptop, ein Fujitsu-Siemens Amilo, war einfach zu unhandlich und empfindlich, um zu Regenkombiwurst und Reservekanister in Seitenkoffer oder Topcase gequetscht zu werden. Und mein Handy, ein HTC XDA Orbit 2, kann zwar Navigation, Radio, UMTS und WLAN. Ansonsten ist es aber mit seinem Betriebssystem Windows Mobile – zu bedienen mit Hilfe von einer erklecklichen Zahl von Ausklappmenüs und einem Stylus – viel zu fisselig, als dass man damit irgendwie kreativ tätig werden könnte.

Nun denn, gebloggt wird also zu Hause. Nach gerade 160 Kilometern knattert Marit durch die Straßen von Beaune. Das Hôtel-Dieu als Hauptattraktion ist leicht zu finden, wenn man die Stadt zunächst zweimal umrundet.

Im Jahr 1443 hatten der burgundische Herzog Nicolas Rolin und seine Frau Guigone de Salins die Idee, der notleidenden Bevölkerung ein Krankenhaus und Armenhospiz zu stiften.

Es sollte allerdings nicht nur irgendein Krankenhaus werden, sondern bitteschön eines der schönsten Hospitäler Europas. Nach flandrischem Vorbild entstand ein einzigartig reich ausgestattetes Gebäude, das bis heute weitgehend unverändert erhalten geblieben ist. Auffälligstes Merkmal von außen ist das bunt verzierte Dach aus glasierten Terrakottaziegeln.

Im großen Armensaal herrscht Dämmerlicht – die Ärzte glaubten im 15. Jahrhundert, Krankheitserreger verbreiteten sich mit der Luft. Also wurden die Fenster so klein wie möglich gehalten. Die Luft im Inneren wurde „gereinigt“, indem man Heilkräuter verbrannte. Die Kranken lagen zu zweit in den Betten, um sich gegenseitig zu wärmen, denn eine Heizung gab es nicht.

Im Inneren wandert der Besucher durch Schlaf- und Pflegesäle für Kranke und Sterbende, eine Apotheke, eine große Küche und ein Labor für die Herstellung von Arzneien. Hinter den Glastüren der Apothekenschränke warten unzählige Flakons und Tiegel mit den verschiedensten Mitteln auf die Leidenden.

Mit Puppen wird das Innere des Museums zum Leben erweckt, etwa hier die Küche – wohl der Traum jeder Hausfrau der Renaissance mit ihren gänsehalsförmigen Wasserhähnen…

…und dem vollautomatischen Bratenroboter, der das Fleisch am Spieß genau nach Vorgabe rotieren lässt.

Auch an Kunstwerken ist das Hôtel reich ausgestattet. Berühmtestes Werk ist der neunteilige Flügelaltar „Das jüngste Gericht“ von Rogier van der Weyden in der Kapelle.

Kein Zweifel, das Ehepaar Rolin war nicht nur spendabel, es hat sein Geld auch langfristig gut angelegt. Das Hôtel ist wirklich ein fünfeinhalb Jahrhunderte altes Juwel.

Beim Herausgehen fällt mir noch diese Marmorbüste dieses Herren auf: Marschall Gaspard de Clermont-Tonnerre (1688-1781). Er war Nachfahre des Stifters Nicolas Rolin und Patron des Krankenhauses.

Laut einer Hinweistafel hatte er eine erfolgreiche Militärkarriere unter Ludwig XV. und wurde zum Marschall Frankreichs ernannt. Was für ein Charakter er war, weiß ich nicht – aber er wird mir in Erinnerung bleiben als der Marmorkopf (gerade im Vergleich mit Admiral Duperré in La Rochelle und Admiral de Olquendo in San Sebastián), der auf der ganzen Reise am nettesten lächelte.

Der Rest der Reise ist schnell erzählt. Auf dem Weg nach Norden wird es schnell dunkel und regnerisch. Ich bin müde und geschlaucht. Bis nach Aachen sind es noch 570 Kilometer, die sich auf einer Motorradbank sehr, sehr lange dehnen können. Und im Dunkeln fahre ich eh nicht gerne, seit mir mal auf der nächtlichen A1 ein abgerissener Lkw-Frontstoßfänger auf der Nebenspur den Schreck des Monats eingejagt hat.

Ich rufe Wolfi in Landau an – und lade mich quasi ein. Gottseidank hat Wolfi erstens tatsächlich Platz für einen Schlafsack frei und zweitens nichts besseres zu tun. Der Tag endet gemütlich bei Pizza, Tannenzäpfle-Bier und Dieselsprech in Wolfis Bastelstube. Sehr viel weiter hätte ich es an diesem Abend auch kaum noch geschafft.

Sonntag, 5. Oktober 2008. Landau – Aachen. Endgültig letzter Abschnitt der Reise von fast 4000 Kilometern. Mit müden Knochen und halbleerem Tank schleiche ich im Dauerregen durch die Eifel. Mitteleuropa hat uns wieder. Oh, hätte Marit doch ein paar PS mehr! Immerhin: Zu Hause warten heißer Milchkaffee und Aachener Streuselbrötchen. Bei allen Pintxos des Baskenlandes: Es ist ja auch nicht alles schlecht zu Hause.

Die ersten Januartage sind keine fröhliche Zeit. Der Himmel wolkengrau, das Wetter nasskalt, die Tage kurz, die Stimmung neigt zu Melancholie. Es ist eine Zeit, schon lange vorgenommene Dinge zu erledigen, To-Do-Listen abzuarbeiten und sich das schlechte Gewissen wenigstens partiell zu erleichtern.

Schweigend stehen die Leichen auf dem Werkstatthof, teils ausgeschlachtet, teils mit den Innereien anderer Schrottopfer ausgestopft, einige bereits aufgebahrt und bereit zu ihrer allerletzten Reise. Während meine C-Klasse im Hintergrund auf die Hebebühne wartet, streife ich zwischen den tristen Hüllen herum und lasse mich anstecken vom morbiden Charme des Morbiden.

Ein unverhofftes Wiedersehen mit einem alten Bekannten – dem Smileymännchen „Mr Happy“ aus der „Glasgow’s Miles Better“-Kampagne, mit der die heruntergekommene schottische Industriemetropole in den 80er-Jahren ihr Image erfolgreich aufzumöbeln begann. Als ich die Stadt 1992 zum ersten Mal mit Interrail besuchte, war der Slogan noch häufig zu sehen, obwohl die Nachfolgekampagne „Glasgow’s Alive“ schon seit längerem lief.

„Alive“ – das ist überhaupt das Stichwort für viele der vor sich hin träumenden Ruinen. Mutter Natur haucht den aus dem Verkehr Verschiedenen auf ihre Weise neues Leben ein, so wie diesem Opel Kadett.

Und so sprießt es still und hoffnungsfroh an mancher verborgenen Stelle…

…oder ganz offen, dem winterlichen Himmel entgegen.

Doch auch, wo noch nichts oder nichts mehr wächst, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Alles fließt, sagten die alten Griechen. Manchmal blättert und bröselt es auch. Ich fühle mich an die vergessenen und zerfallenden Eisenbahnwagen hinter dem Geisterbahnhof von Canfranc erinnert.

Und die Schwerkraft tut das Ihrige, wenn Stahl zu Staub wird.

Auch wenn das Reifenprofil noch gut ausschauen mag: Ungewohnte Einblicke entstehen, wo der Zahn der Zeit seine Bissspuren hinterlassen hat, wie am vorderen Radlauf dieses alten W123ers.

Scheußlich auch dieser Schaden, dessen Reparatur offenbar niemand für nötig – halt, das ist ja meine C-Klasse. Was mich daran erinnert, weshalb wir hier bei Dirk sind: Am treuen Flocki ist nach fast zwei Jahren und 60.000 Kilometern mal wieder das eine oder andere zu erledigen.

Das größte Unwohlsein bereiten mir die vorderen Federbeinaufnahmen, die als Blechteile in Form umgedrehter Müslischüsseln ans Radhaus angeschweißt sind. Bricht eine davon ab, so wie es vor fast zwei Jahren auf der Fahrerseite passiert ist, ist die aus dem Wagen herausfallende Feder Anlass genug, sich von dem Fahrzeug zu trennen.

Das möchte ich gerne vermeiden, allein, was lässt sich dagegen tun? Eine Verstärkung einschweißen: eine Abstützung, um die Federbeinaufnahme zu entlasten. Im oberen Bild sind bereits die Stellen blankpoliert, an denen die Strebe angeschweißt werden soll.

Dirk fertigt aus zwei Stücken Rohr (Wandstärke 2-3 Millimeter, also überaus solide) solche Stützen an. An den Enden abgeflacht und entsprechend abgewinkelt, passen sie genau zwischen Radhaus und Federbeinaufnahme.

Während des Anschweißens habe ich das seltene Vergnügen, als Brandwache im Motorraum meines Fahrzeugs die Flammen auszupusten.

Das Ergebnis überzeugt. Nach Grundierung und Lackierung werden die neuen Streben noch mit Fett gegen Wettereinflüsse geschützt. Das sollte eine Weile halten – mehr Stabilität dürfte da vorne kaum möglich sein.

Und noch die eine oder andere Kleinigkeit ist zu flicken. An zwei Stellen werden abgebrochene Halterungen wieder an den Auspuff geschweißt, ins Differential wird neues, bernsteinfarbiges Öl gequetscht und die Hinterachse bekommt zwei neue Federn (auf der Beifahrerseite war ein mehrere Zentimeter langes Stück abgebrochen). Bei letzterer Aktion stellt sich allerdings heraus, dass der Mercedeshändler meines Vertrauens mir Gummipuffer für den W210 statt des W202 mitgegeben hat. Statt der neuen Gummis müssen also die alten wieder rein – arg ärgerlich, die ganze Ausbauprozedur müssen wir irgendwann nochmal wiederholen.

Und sogar der so schlimm zerschrammte Radlauf am Kotflügel vorne links – siehe Foto oben – wird provisorisch wieder ausgebeult und weiß gelackt, auf dass er noch den Winter über halte.

Eine kleine Wellnesspackung für ein Auto, das mir in den letzten anderthalb Jahren sehr ans Herz gewachsen ist, so problemlos und angenehm frisst es täglich brav seine Kilometer. Pro Arbeitstag immerhin mindestens 130 davon.

Es ist längst Nacht, als sich der Wagen und ich wieder auf den Weg nach Köln machen. Müde, aber zufrieden. Wieder etwas erledigt. Es soll halt noch ein paar Jahre dauern, bis Moos auf meinem Auto wächst.

Und wieder so ein Moment, wo sich der Schreiber dieser Zeilen auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit erst die Augen reibt, dann hektisch zur Kamera in der Mittelkonsole greift.

Ein waschechter Erlkönig! Und zweifellos von der Marke mit dem Stern. Ein Blick nach dem Überholen in den Rückspiegel – leider nicht fotografierbar – enthüllt eine klassischen verrippte, erstaunlich hohe Mercedes-Kühlermaske. Scheint sich ein bisschen in Richtung Audi-Maul zu orientieren, die neue Stuttgarter Schnauze.

Aber was ist es, das da gerade in Richtung Maastricht dahinrauscht? Eine frisch gefaceliftete E-Klasse kann’s nicht sein, die hat ihre Hamsterbackenkotflügel trotz Verschlankung behalten. Kann angesichts der Ausmaße also nur eine S-Klasse sein.

Ein Blick ins Web bestätigt dies kurz darauf: Es handelt sich um den neuen W222, der seit einigen Wochen auf deutschen Straßen seine Runden dreht.

Das kleine Morgenrätsel ward also fix gelöst. Ebenso fix gelöst, und zwar auf-, hat sich damit allerdings auch die ebenso fix entstandene Idee, den Schnappschuss für teuer Geld an ein Hochglanz-Automagazin zu verticken.

Apropos: Aufgelöst hat sich im übrigen ebenso die Hoffnung der Mercedes-Macher, mit der 2002 wiederbelebten Luxusmarke Maybach teuer Geld zu verdienen. Die Herstellung des Edel-Dickschiffs wurde jetzt nach zehn Jahren wieder eingestellt, wie die FAZ heute berichtet. Der W222, wahrscheinlich auf der IAA 2013 erstmals offiziell präsentiert, wird also die Bürde des Spitzenmodells alleine tragen müssen.

Manchmal sieht man ein Auto, bei dem man sofort weiß: Da stimmt was nicht. Der heillos überladene Kombi, der viel zu tief in den Federn liegt. Der Sattelschlepper mit verrutschter Ladung, dessen Aufbau sich gefährlich zur Seite krümmt. Damals, auf der A1, der Van mit dem auf dem Asphalt schleifenden Auspuff.

Bei diesem Gesellen hier musste ich ein paar Sekunden länger hingucken, ehe mir auffiel, was es war.

„Dwarslöper“ nennt man in der Seefahrt Schiffe, die quer zum eigenen Kurs unterwegs sind. Bei Herrn Transoflex da vorne gehorcht die Hinterachse deutlich stärker dem Rechtsfahrgebot als der Rest des Wagens: Die Hinterräder sind um fast eine Reifenbreite nach rechts versetzt. Der Kasten ist quasi diagonal unterwegs. Kein Wunder, dass der Kapitän am Steuer gewisse Probleme zu haben scheint, Kurs zu halten. Der Fahrensmann in seinem Kielwasser staunt und kann sich nicht erinnern, in seinen 23 Jahren auf großer Fahrt dieses Phänomen schon einmal gesehen zu haben.

Dwarslöper werden an der Küste auch Krebse genannt, des eingelegten Seitwärtsgangs wegen. Wär ich der Klabautermann da vorne, würde ich mit diesem Seelenverkäufer jedenfalls auch mal schleunigst rechts raus – und ganz vorsichtig in die nächste Werkstatt krebsen.

Gerade von der Polizei Heinsberg als Meldung über den Ticker gekommen:

Gerade mal 10 Minuten, in der Zeit von 10.05 bis 10.15 Uhr am 18. September (Dienstag), parkte ein brauner Pkw Daimler 250 D mit niederländischem Kennzeichen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße In der Fummer. Diese Zeit nutzten Unbekannte das historische Fahrzeug zu stehlen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wende sich bitte an das Kriminalkommissariat in Heinsberg unter Tel. 02452 9200.

Krijg de tering, möchte man dem Dieb hinterherrufen. Braune Benze klaut man nicht, die stehen unter Artenschutz.

Und ich dachte immer, schokoladiger Lack wäre die beste Diebstahlsversicherung. Aber wer so gewissenlos ist, einen Youngtimer aufzubrechen, der schreckt sicher auch vor einer Umlackierung in Seniorensilber nicht zurück.

Es ist morgens, es ist halb Zehn durch, es ist viel los auf der A4 und es ist alles zu spät. Es war schon zu spät, als ich vor 20 Minuten hektisch Flockis Zündschlüssel umdrehte. Zu spät, als der kilometerlange Rückstau vor dem Kreuz Köln-West endlich hinter uns lag und noch später, als wir endlich durch das zweite Geknubbel vor der Baustelle an der Brücke über die ICE-Strecke waren. Zu spät, um pünktlich um Zehn in der Redaktion zu sein.

Nun windet sich die zweispurige Blechschlange, durch dynamische Verkehrsbeeinflussung auf 100 km/h heruntergekühlt, durch den Wald zwischen Buir und Düren. Mittendrin: Flocki, ich und Steffi Neu von WDR2. Entspannen Sie sich, Drängeln hat doch keinen Zweck, Sie sehen doch, dass es hier nicht schneller geht.

Aber was ist das? Vor uns taucht etwas auf, dass die unverkennbaren, eckigen Linien der Siebziger trägt. Ein VW Santana? Oder gar ein alter Mitsubishi Galant?

Oh nein, es ist so ziemlich das genaue Gegenteil. Das gewaltige Dreizack-Emblem an der nicht weniger imposanten C-Säule verrät: Vor uns fährt ein waschechter Maserati Quattroporte III, gebaut irgendwann zwischen 1979 und 1986, als ein paar Jahre lang De Tomaso das Regiment in Modena führte, nach Citroën und vor Fiat. Der große Giorgio Giugiaro zeichnete für die kantige Silhouette verantwortlich, die denn auch ihre Verwandtschaft mit vierrädrigen Ikonen wie dem De Lorean DMC und dem BMW M1 nicht bestreitet, aber auch Familienähnlichkeit mit der ersten Generation von VW Golf, Scirocco und Passat aufweist. Von daher war der VW Santana zumindest nicht völlig abwegig. Hatten Autos je wieder so viel Charakter wie damals?

Sein über 200 PS starker V8 mit über vier Litern Hubraum machte den Quattroporte für Fahrer, die den Mut zur Nischenmarke aufbrachten, zu einer echten Alternative zu Mercedes 450 SEL 6.9 und Jaguar XJ V12, vom BMW 745i ganz zu schweigen.

Was für ein rares Glück, eins der nur knapp über 2200 gebauten Exemplare hier zu treffen. Diese Kanten! Diese Felgen! Diese Auspuffrohre! Dieses bezaubernd understatelnde „4porte“-Typenschild!

Eine Zeitlang darf sich Flockis 1,8-Liter-Vierzylinder auf Augenhöhe mit dem fast doppelt so starken Italo-Exoten fühlen. Dann wird die A4 hinter Düren dreispurig und der Dreizack schüttelt den schnöden Berufsverkehr mit leichtem Druck aufs Gaspedal einfach ab.

Zwanzig Minuten später, hinter der Dauerbaustelle Aachener Kreuz, verlassen wir die Autobahn. Am Ende der Abfahrt Rothe Erde wartet die Ampel zum Berliner Ring. Springt sie auf Grün, kann man es bei konzentriertem Einsatz von Gas und Bremse, entsprechender Zurückhaltung des übrigen Verkehrs sowie etwas Glück und deutlich mehr Chuzpe gerade noch bis zur Kreuzung Breslauer/Dresdener Straße schaffen, ehe dort die Ampel auf Rot wechselt.

Heute, wo alles zu spät ist, ist auch das Glück der freien Bahn nicht mit uns. Dafür um so mehr zähflüssig dahinrollende Hürden der Landstraße à la Twingo und Bravo. Die Ampel empfängt uns erdbeerfarben. Die Hände umkrallen das Lenkrad – ach, egal, zu spät ist zu spät ist zu spät.

Aber vorhin, auf der A4, da war ein Wagen… der hätte es geschafft.

Vor sechs Stunden hat Apple das neue iPhone 5 vorgestellt. Ich gebe zu, ich war skeptisch. LTE, 8-MP-Panoramakamera, 16:9-Retina-Display, A6-Prozessor, iOS6, paar Millimeters höher, paar Millimeters dünner… jaja, aber mal im Ernst: Ist das genug, um meinem treuen 4er-Phone adieu zu sagen?

Nu: klares Ja.

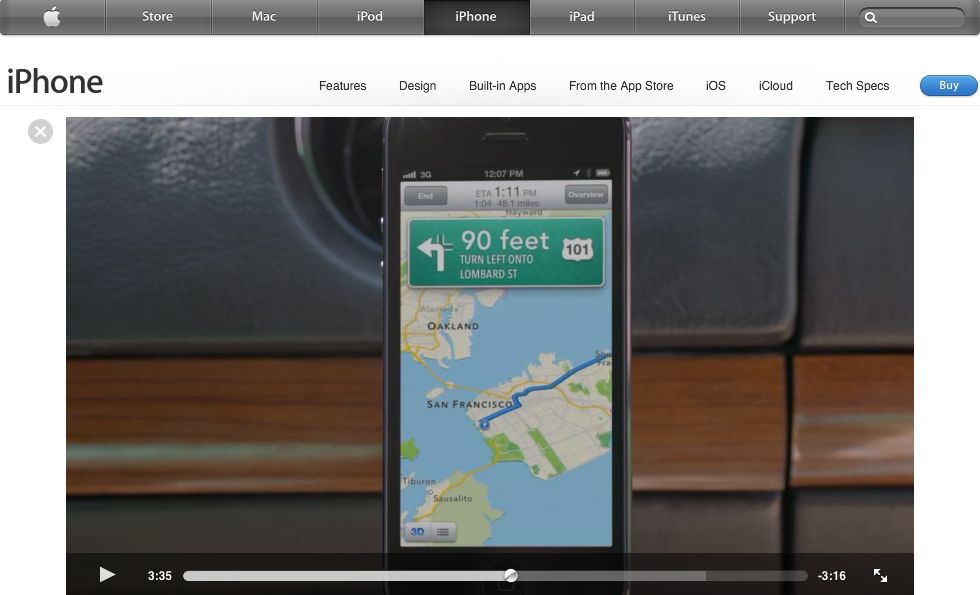

Was den Ausschlag gegeben und mich zum willenlosen Woller gemacht hat, ist die neue Karten-App mit Sprech-Navi, die im Werbevideo so einzigartig beiläufig-charmant präsentiert wird (danke an Nils Qn für den Hinweis):

Die entscheidende Stelle ist bei 3:39 Minuten:

Eins muss man diesen Apple-Heinis lassen: Sie wissen, wie sie an deine Urinstinkte appellieren müssen. Zielgruppenspezifischer hätt’s bei mir gar nicht sein können. Wo muss ich unterschreiben?

Es ist ein schöner sonniger Morgen an diesem Sonntag, 12. August 2012, gegen 9 Uhr 15. Auf dem Gelände der Esso-Tankstelle am Aachener Europaplatz steht eine Gruppe jüngerer Menschen um eine Gruppe älterer Autos herum. Karten werden auf ausgebreitet, gute Ratschläge erteilt, Gepäck umgeräumt. Wohlgefüllte Picknickkörbe und Packtaschen lassen Großes erahnen.

Irgendwann ist alles geklärt, gepackt, besprochen – Abfahn! Vorweg Dirks 280 TE, dahinter Sebastians frisch restaurierter 230 C, gefolgt vom 600 SEL von Lars. Am Schluss der kleinen Kolonne dasjenige Fahrzeug, das heute zwar die mit Abstand niedrigsten Kilometerkosten haben wird, aus ebendiesem Grunde aber auch ganz hinten fahren muss: mein 240 CD, proudly powered bei Rapsöl. Unser Ziel: Luxemburg. Sebastian hat die ganze Sache angeleiert, die Route gelant und alle eingeladen. Es ist, wenn man den Erinnerungen der Mitfahrer glauben schenken darf, gerade einmal die zweite offizielle Ausfahrt des Aachener Stammtischs des VdH (Verein der Heckflossenfreunde).

Über Lichtenbusch geht es die E40 herunter, dann die E42 an Verviers vorbei, wo wir der Autobahn Lebewohl sagen und uns auf schmalen belgischen Landstraßen durch die herrliche Ardennenlandschaft nach Süden vorarbeiten. Da unser Kolonnenführer netterweise nicht gar so aufs Tempo drückt, bleibt Gelegenheit für den einen oder anderen Schnappschuss – etwa von dieser fröhlichen jungen Dame, die hinter einem artig aufgestellten Warndreieck eine Kuh am Straßenrand von ihrer Milch befreit und den vorbeirauschenden Altfahrzeugen begeistert zuwinkt.

Meine Fahrposition am Ende der Gruppe birgt bei der gegebenen Fahrzeugwahl den Nachteil, dass hochaufragende Kirchen und mächtige Natursteinhöfe mit einem nicht minder ausladenden Fahrzeugheck um die vorhandenen Pixel auf meinem Kamerachip konkurrieren müssen. Aber sehen wir’s positiv: Immerhin ist es nicht die Coupé-Version des W140, die da vor uns die Szenerie befährt…

Die schmalen Straßen führen uns abwechselnd über solch offenes Weideland und romantisch gewundene, bewaldete Täler. Sie sind manchmal kurvig und manchmal schnurgerade, manchmal bequem und manchmal, äh, belgisch. Manchmal überholen Motorradfahrer uns, manchmal wir ein Rudel Radsportler. Eins aber sehen wir nie, fällt uns im Nachhinein auf: Ampeln.

Schließlich überqueren wir die Grenze zu Luxemburg (was sich, wie um das Vorurteil zu bestätigen, von einem Meter auf den anderen an der Qualität der Straßendecke bemerkbar macht). In Wiltz steigt ein alter Studienfreund von Dirk zu, der uns zu einem kaum zugänglichen, aber umso reizvolleren Aussichtspunkt lotsen will. Über schmale Feldwege und vorbei an gestikulierenden Bauern geht es in einen Wald, wo die Aachener Sternenflottille zwischen schattenspendenen Bäumen vor Anker geht. Ein an den Heckwischer geklemmter Zettel mit einer Erklärung in Lëtzebuergesch macht etwaigen Ordnungskräften deutlich, dass wir die Erlaubnis des örtlichen Landwirts haben, zu sein wo wir sind.

Etwa 200 Meter Fußweg dahinter öffnet sich der Wald und wir erreichen die kleine Lichtung des Aussichtspunktes Tempelskamp, wo ein hölzerner Aussichtsturm und einige Bänke mit Tischen die müden Reisenden begrüßen. Was für eine Aussicht!

Nach Süden hin ringelt sich der Obersauerstausee durch die Landschaft, ein künstliches Gewässer, das fast drei Viertel Luxemburgs mit Trinkwasser versorgt. A propos Wasser: Jetzt ist es Zeit…

…für unser Picknick, nachdem wir gut zweieinhalb Stunden in den weitgehend unklimatisierten Wägen gesessen haben. Dirks Bekannter Adrian zeigt uns, was luxemburgische Gastfreundschaft bedeutet und verteilt kühles luxemburgisches „Simons“-Bier in hübschen weißen Blechflaschen, Riesling-Pasteten und Küchlein. Wir würden am liebsten gar nicht mehr weg…

…und beneiden die Badenden unten am Seeufer kein bisschen. Doch nach einer guten Stunde sind wir bereit zu neuen Abenteuern.

Auch Luxemburg hat reichlich landschaftliche Reize, von den gepflegten hübschen Dörfchen und den diversen Burgruinen ganz zu schweigen.

Hinter jeder Kurve scheint eine neue Burg vom Berg zu dräuen. Doch es gibt noch andere faszinierende Bauwerke, etwa zwei Stahlträgerbrücken älteren Baujahrs. Es rumpelt mächtig, als unsere vier Stuttgarter Schwermobile über die schmale einspurige Fahrbahn zockeln.

Nach mehreren Kilometern durch bewaldete Berglandschaft zeigt sich hinter einer Linkskurve dieser Anblick.

Es ist die Burg Vianden, eine imposante Stauferfestung aus dem 12. und 13. Jahrhundert, die in den 80er-Jahren in ihren heutigen Zustand restauriert wurde. Wir halten im kleinen Dorf zu ihren Füßen, doch mit freien Parkplätzen sieht es in diesem Touristenmagnet mau aus. Nach kurzer Fotopause müssen wir uns notgedrungen wieder auf den Weg machen. Doch ein Ziel haben wir noch vor uns, auch wenn es von außen weit weniger eindrucksvoll aussieht.

Das nahegelegene Pumpspeicherwerk Vianden, mit über 1000 Megawatt Leistung eines der stärksten in Europa. Dabei handelt es sich nicht nur um ein normales Wasserkraftwerk, sondern um eine Art Stromspeicher: Wenn wenig Strom benötigt wird, zum Beispiel nachts, wird Wasser in einen Stausee gepumpt. Dieses hochgepumpte Wasser ist nichts anderes als gespeicherte Energie, die zu Spitzenzeiten wieder abgerufen werden kann. Weil sich mit solchen Pumpspeicherwerken der erzeugte Strom speichern lässt, sind sie ein wichtiger Bestandteil bei der Energieerzeugung aus Sonne und Wind.

Das Werk Vianden an der Ourtalsperre wurde 1964 eingeweiht. Heute halten der Staat Luxemburg und die deutsche RWE je 40 Prozent der Anteile. Der erzeugte Strom wird ins europäische Verbundnetz eingespeist.

Der Eingang ist offen. Über einen langen unterirdischen Schacht gelangt man in einen Besucherraum, von dem aus man in die 330 Meter lange und 25 Meter hohe Kaverne mit den neun gewaltigen Turbinen sehen kann. Eine zehnte befindet sich in einem Seitental, eine elfte ist gerade in Arbeit.

Der Leitstand mit seiner Holzverkleidung, den mechanischen Schaltern und analogen Anzeigen erinnert ein wenig an Kernkraftwerke aus dem früheren Ostblock.

Draußen auf dem Besucherparkplatz bietet sich noch Gelegenheit für dieses aussagekräftige Foto: Kraftpakete vor einem Kraftwerk. Dann trennen sich die Wege unserer Gruppe: Dirk und Lars machen einen Schlenker durch Luxemburg, Sebastian und mich zieht es heim gen Aachen beziehungsweise Köln.

Wir fahren hinter Weiswampach über die Grenze, schließlich bei St. Vith auf die Autobahn und zurück nach Aachen. Unterwegs schießt Sebastians Freundin dieses schöne Foto meines Dieselboliden. Gegen 18.30 Uhr kurvt der Moorbraune auf den Europaplatz ein, eine Stunde darauf bin ich zurück in Köln – und reichlich geschlaucht von einer kurzen Nacht und vielen hundert schönen Kilometern Straße durch drei Länder.

Soviel ist aber sicher: In Luxemburg waren wir nicht zum letzten Mal. Das kleine Land verdient, dass man es mit viel Zeit im Kofferraum erkundet. Und irgendwann gibt es auch bestimmt mal einen freien Parkplatz an Burg Vianden.