Nein, ich werde der Dame nicht den Gefallen tun, ihren Namen oder ihr Etablissement zu nennen. Das hat die Dame nämlich nicht verdient. Verdient hat sie den ersten Platz auf meiner persönlichen Rangliste der am wenigsten kompetentesten E-Mailer des Jahres.

Nein, ich werde der Dame nicht den Gefallen tun, ihren Namen oder ihr Etablissement zu nennen. Das hat die Dame nämlich nicht verdient. Verdient hat sie den ersten Platz auf meiner persönlichen Rangliste der am wenigsten kompetentesten E-Mailer des Jahres.

Die Dame hat ein Rundschreiben verschickt. Für die meisten solcher ziellos mit dem Schrotgewehr ins Netz gehusteten Massenverkündigungen haben die sie empfangenden Journalisten nur ein müdes Löschen übrig. Manchmal aber bieten die mehr oder weniger gekonnt formulierten Mailbomben zumindest Gelegenheit für Hohn und Spott.

So etwa vor einer Woche, als Handelsblatt-Blogger Thomas Knüwer eine Mail erhielt, bei der offenbar die Praktikantin der absendenen Werbeagentur vergessen hatte, den Text noch einmal zu korrigieren, den ihre Chefin ihr zur Weiterverbreitung zugeschickt hatte – so bekam Knüwer Elektropost mit dem Betreff „hi melli bitte einmal durch den Audi verteiler jubeln“. Da lacht der Fachmann, und die Pressestelle schämt sich.

Hohn und Spott allerdings blieben mir im Halse stecken, als meine Kollegin S. mir jetzt eine Einladung anlässlich der Eröffnung einer Gastronomie aus Landgraaf zeigte. Die Mail war nämlich nicht nur an so ziemlich jeden gerichtet, der im deutschen Teil des Dreiländerecks Rang und Namen hat (genauer gesagt, war sie an einen Großteil der gesamten Bevölkerung des Dreiländerecks gerichtet). Nein, die Absenderin hat auch sämtliche Adressen der Empfänger im Adressfeld sichtbar stehen gelassen. Alle. Alle 876. Kein Witz. Leider.

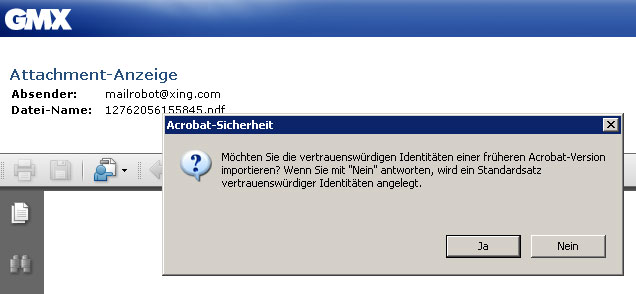

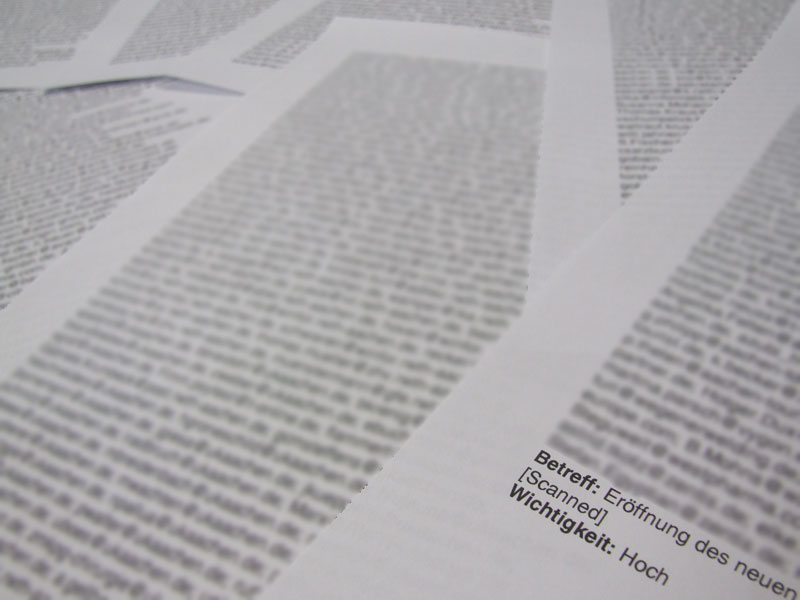

Die Reaktionen der Kollegen reichten vom andächtigen „sowas hab ich ja mein Lebtag noch nicht gesehen“ über fassungsloses „wie **** kann man eigentlich sein?“ bis zum anerkennenden „ich hätt nie gedacht, dass Mailprogramme sowas überhaupt können“. Hinter den 22.598 Buchstaben der Empfängerliste (ohne die etwa 900 Leerzeichen) folgt der eigentliche Nachrichtentext, ganze 22 Worte kurz. Angehängt ist ein Flugblatt zur Betriebseröffnung, aus geheimnisvollen Gründen gestaltet als Powerpoint-Präsentation mit nur einer Seite. Hoffentlich haben alle 876 Empfänger das entsprechende Microsoft-Programm auf ihren Rechnern. Sonst entgeht ihnen noch etwas.

Und was für eine interessante Empfängerliste das ist. Es sind Mitarbeiter der Aachener Bank und Sparkasse ebenso darunter wie der IHK, Caritas und Polizei, der Firmen Lambertz, Lindt und Zentis, Philips und Babor, alleine 39 Angehörige des Hauses Grünenthal, das Forschungszentrum Jülich steht einträchtig neben dem Fraunhofer-Institut, die halbe RWTH ist dabei, eine kleine feine Auswahl des Personals von Uni-Klinik, Stawag und Alemannia und viele, viele Namen mehr, die ich als Zugezogener noch nicht kenne. Aber ich weiß jetzt, welche Mailadresse Erik Meijer hat. Und Accom-Chef Ulrich Hacker. Und, und, und…

Auf der Minusseite steht die Sehnenscheidenentzündung, die man sich beim Scrollen dieses Who-is-Who des Aachener Landes zuzieht. Und wer die Nachricht ausdruckt (eine definitiv wenig kluge Idee), versprüht seine Tinte für mehrere Seiten, die ausschließlich E-Mail-Adressen enthalten. In der Schriftart Arial 12 Punkt sind es sieben eng bedruckte Blätter, siehe das Foto oben. Noch unlustiger wird es, wenn auch nur einer der Empfänger die komplette Adressliste an einen Spam-Versender weiterverkauft. Dann bekommen Erik und ich in Zukunft dieselben Werbemails für nächtliche Durchhaltemittelchen.

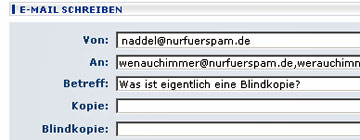

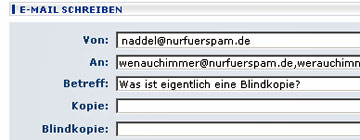

Liebe Frau X., machen Sie doch bitte mal eine neue leere E-Mail auf und werfen Sie einen Blick das Formular. Da unten hin, auf das geheimnisvolle Feld mit der Bezeichnung „Blindkopie“ oder „BCC“. Es ist das Feld, das Sie und viele andere noch nie benutzt haben. Es ist ein Zauberfeld. Der liebe Gott hat es für E-Mails mit mehr als einem halben Dutzend Empfänger geschaffen. Es bewirkt, dass die Adressaten nicht sehen, an wen das Schreiben noch alles geht. Wenn man es benutzt, wird niemand verletzt.

Liebe Frau X., machen Sie doch bitte mal eine neue leere E-Mail auf und werfen Sie einen Blick das Formular. Da unten hin, auf das geheimnisvolle Feld mit der Bezeichnung „Blindkopie“ oder „BCC“. Es ist das Feld, das Sie und viele andere noch nie benutzt haben. Es ist ein Zauberfeld. Der liebe Gott hat es für E-Mails mit mehr als einem halben Dutzend Empfänger geschaffen. Es bewirkt, dass die Adressaten nicht sehen, an wen das Schreiben noch alles geht. Wenn man es benutzt, wird niemand verletzt.

Versuchen Sie es ruhig mal. Ich bin sicher, viele Menschen im Dreiländereck werden Ihnen dafür danken. Aber nehmen Sie bitte nicht gleich Ihren kompletten Mailverteiler. Probieren Sie es für den Anfang erst einmal mit vier- oder fünfhundert Adressen.

Bis dahin: Viel Glück mit dem frisch eröffneten Geschäft. Hoffentlich ist die Küche mindestens so gut wie die Öffentlichkeitsarbeit.