Bestimmte Dinge machen einfach keinen Spaß mehr.

Sprachlich gecrasht

Denglisch, diese allgegenwärtigen Sprachbastarde aus deutscher Denke und englischem Übersetzungsfehler, sind ja eher ein Ärgernis. Manchmal möchte man aber den Verursacher eines solchen Zwitters einfach nur knuddeln, weil er es einfach nicht besser konnte. So wie vorhin auf dem Supermarktparkplatz in Würselen.

Ich weiß nicht genau, was sie mit dem armen VW Polo vorhaben. Aber ich bin sicher, es macht ordentlich Crach.

Ein Benz fliegt durch die Nacht –

Ein rechtes Bein ist durchgedrückt.

Ein Gaspedal berührt den Boden.

Die gelbe Nadel steht auf 160.

Das Scheinwerferlicht

frisst in rasender Jagd die linke Spur.

Vorbei am Güterzug rechts.

Laster an Laster,

doch die Bahn ist frei.

Ein Benz fliegt durch die Nacht –

Die Gedanken eilen dem Licht voraus:

vier Stunden nach Norden.

Die Nachrichten schlecht.

Die Ärzte besorgt.

Was scheppert im Auspuff?

Anhalten, nachschauen?

Nein, brummt der Diesel.

Ich bringe dich hin.

Weit wird das Land,

das Ziel rückt näher.

Kilometer um Kilometer.

Nebel über dem Asphalt.

Die Hand greift zum Schalter.

Verdoppelt der Lichtstrahl;

nur weiter, nur weiter.

Gleich da!

Tags drauf –

Ein Benz fährt durch die Nacht.

Das Radio spielt leise Musik.

Die Gedanken des Fahrers schweifen zurück.

Alles sieht gut aus.

Der Patient scherzt wieder.

Die Sorgen verflogen.

Bergiger schon das Land.

Das Zuhause kommt näher.

Kilometer um Kilometer.

Es scheppert im Auspuff.

Egal, brummt der Diesel.

Ich bring dich zurück.

Erinnerungen

Am Samstag mit der Suzuki durch die Stadt gestromert, nachdem ich vorher die Zündkerzen gereinigt habe (Ergebnis: immer noch verrußt). Upps, Tank war fast leer. Also die nächstbeste freie Tanke angesteuert.

Wann habe ich zum letzten Mal gedacht „hey, ist der Sprit grad billig! So ein Glück“? Muss lange her sein*.

Und jetzt wieder dieses süße Gefühl. 1,449 hat’s nur gekostet. Auch das ist schon etwas länger her. Mitte der Woche kostete der Liter Benzin an der von mir so geschätzten Shell-Tanke an der Stolberger Straße noch 1,589. 14 Cent Preissturz in drei Tagen, wer hätte das gedacht.

* Kein Wunder: Meine Kontakte mit Tankstellen werden immer seltener. Seit Frühjahr 2005 läuft der Benz auf Pflanzenöl, seit Herbst 2007 auch der Golf auf Alternativkraftstoffen, erst Bioethanol, dann Autogas. Wenn das Motorrad nicht wäre, wüsste ich bestimmt schon nicht mal mehr, wieviel Oktan Normalbenzin hat.

Skandiblog 16: Heimweg

Und das war’s auch im Grunde schon mit Norwegen 2008. Lindesnes war das letzte Glanzlicht der Reise. Die Rückfahrt verläuft ziemlich unspektakulär. Vom Leuchtturm aus schaffe ich es am Freitagabend noch bis Kragerø kurz vor Oslo. „Schaffen“ deshalb, weil…

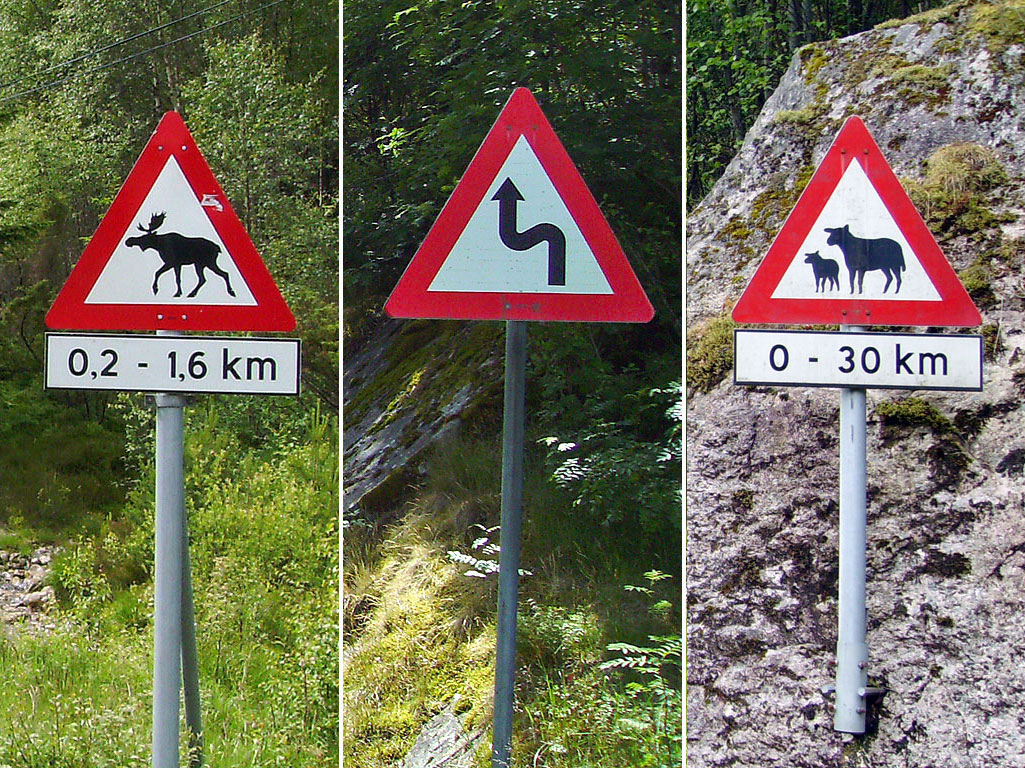

…es immer wieder Gelegenheit zum Fotohalt gibt…

…mir mein elektrischer Navigator zum Schluss der Tour noch einen Streich spielt und mich über diese kilometerlangen und wunderschönen einsamen Waldwege schickt (zumindest kann ich jetzt behaupten, mit der Enduro auch mal im „Gelände“ gewesen zu sein)…

…die Straße mit unterschiedlichen Begründungen praktisch überall zum Langsamfahren zwingt…

…dort, wo sie es nicht tut, die scharfen Geschwindigkeitsbeschränkungen durchaus kontrolliert werden…

…und fast auf der gesamten Strecke – hier eine Umleitung auf der E18 – oft und viel gebaut wird. Wenn jemand fragt, was das Land aus seinen Ölmilliarden macht: Tunnel und Brücken. Es muss Teil der schon erwähnten Politik sein, den Menschen ein bequemes Leben auch an abgelegenen Orten zu erreichen. Der Aufwand dafür ist freilich gewaltig: Auf manchen Abschnitten besteht die Strecke fast nur aus Brücken und Tunneln. Die vom Landesinneren sternförmig in Richtung Küste verlaufenden Fjorde sind der Alptraum jedes Verkehrsplaners. Als Tourist freut man sich dagegen über die schönen Straßen.

Und als Motorradfahrer freut man sich besonders, dass man auf den mautpflichtigen Abschnitten (die solange gebührenpflichtig bleiben, bis ihre Baukosten abbezahlt sind und dann freigegeben werden) als Einziger nichts zu bezahlen braucht.

Als ich am Abend in Kragerø am Herbergs-PC mit Google Maps die Entfernung nach Aachen ausrechne, wird mir klar, dass ich mich bei der Routenplanung mächtig verhauen habe. Vor mir liegen stolze 1600 Kilometer über weitgehend geschwindigkeitsregulierte Straßen, für die ich nur zwei Tage Zeit habe. Mit dem Auto wäre die Sache nicht ganz so wild, aber ein Motorradfahrer fährt hierzulande aus bestimmten Gründen nun einmal nicht gerne nachts:

Ich habe die Gruselgeschichte aus Elverum noch im Hinterkopf, wo ein Motorradfahrer ums Leben gekommen sein soll, weil er mit einem Elch zusammenstieß. Die Viecher haben schließlich fast zweieinhalb Meter Schulterhöhe und wiegen bis zu 800 Kilo.

Aus der geplanten Übernachtung in Göteborg (Entfernung 370 Kilometer mit Fähre über den Oslofjord, 480 ohne Fähre über Drøbak) wird also nichts, ich muss es mindestens bis Kopenhagen schaffen. Das sind allerdings 600 Kilometer durch Norwegen, Schweden und Dänemark.

Doch es klappt. Die Fähre Horten – Moss über den Oslofjord lässt mich nicht lange warten, ich darf gleich als erster an Bord und die Überfahrt geht fix.

Ein letzter Blick zurück…

Kurz vor der Landesgrenze habe ich noch einmal Gelegenheit, meine Vorräte an heimischen Köstlichkeiten wie Brunost-Käse, Hapå-Karamelbrotaufstrich und Blåbærsaft aufzustocken. Trotz eines Staus auf der E6 in Schweden erreiche ich am späten Abend Malmö. Wieder geht es über die Öresundbrücke – es ist ein tolles Gefühl, nachts übers Meer zu fliegen. Schade, dass ich keine Zeit habe, das Ganze zu genießen. Kurz vor 23 Uhr bin ich in Kopenhagen – und restlos erschöpft.

Der nächste Tag besteht aus 1000 Kilometern Autobahn durch Dänemark, Schleswig-Holstein, Niedersachen und schließlich Nordrhein-Westfalen. Auf Dänemarks Straßen herrscht Ferienverkehr. An einer Tankstelle ist so viel los, dass sich die Warteschlangen vor den Kassen durch den kompletten Laden ziehen. „Guck mal, genau so ein Motorrad wie unseres“, sagt ein deutscher Urlauber zu seiner Frau. „Sind Sie mit der Maschine zufrieden?“ Die Frage kann ich mit vollem Herzen bejahen: „Absolut.“

Bei der Überfahrt über die Storebæltbrücke lasse ich diesmal die Videokamera laufen. Vorsicht, fünf Minuten starrer Straßenansicht zu fürchterlichem Knattersound sind nur für schmerzfreie Menschen zu ertragen.

In Schleswig-Holstein nervt kräftigter Westwind, gegen den man sich weit nach rechts lehnen muss. Dafür sind ab Bremen die Autobahnen wundersam frei – das Endspiel um die Europameisterschaft hat begonnen. Außer einigen Lastwagen und wenigen Autos mit ausländischen Kennzeichen ist niemand, aber auch wirklich niemand unterwegs. Zum ersten Mal auf der ganzen Reise hole ich den MP3-Player aus seiner Hülle und probiere, während der Fahrt damit Radio zu hören. Es funktioniert nicht, die Windgeräusche im Helm sind zu laut. Mehr als „Gegentor“ verstehe ich nicht.

Gegen 23 Uhr letzter Tankstopp an einer Raststätte im Münsterländischen. Keine Fans, keine Autokorsos. Auf TV-Monitoren flimmert Werbung mit dem Spruch „Dabeisein ist alles“. Ich beginne zu ahnen. „Wie ist denn das Spiel ausgegangen?“ frage ich den Tankwart vorsichtig. „Null zu eins für die Spanier“, brummelt er. Eine Gruppe Touristen betritt den Raum. „Eviiiva Españaaaa“, singt einer mit resigniertem Unterton.

Da ich von der ganzen EM so gut wie überhaupt nichts mitbekommen habe, hält sich meine Trauer in Grenzen. Außerdem hat die Vizemeisterschaft auch ihr Gutes: Ich muss nicht befürchteten, nach 5500 Kilometern noch kurz vor der eigenen Haustür in einem Jubelpulk gröhlender Fußballfans stecken zu bleiben.

Nachts um eins biege ich am Aachener Kreuz auf die A 544 ab. Der Europaplatz begrüßt den Heimgekehrten mit seiner hell erleuchteten Fontäne. Das ist immer wieder ein prächtiger Anblick; hoffentlich geht Aachen nie das Geld dafür aus. Ich kenne keine andere Stadt, die dem Ankommenden so ein großartiges Willkommen bietet. Endlich wieder daheim!

Zu Hause wartet jede Menge Arbeit. Und jede Menge Dreck.

Sowie eine Reisebilanz, die gezogen werden will. Was sollte man beim nächsten Mal anders machen? Auf alle Fälle würde ich nicht mehr über den Öresund und die schwedische Westküste fahren, sondern direkt mit der Fähre von Dänemark nach Norwegen übersetzen. Die Verbindungen von Hirtshals und Frederikshavn nach Langesund und Larvik sollen gar nicht so teuer sein. Vor allem spart man damit jeweils einen vollen Tag.

Vor allem aber würde ich, wenn ich eine Woche nach der Rückkehr meine Motorradklamotten in der Badewanne einweiche, sie gründlich von außen und innen schrubbe und danach sorgfältig abdusche, sämtliche Taschen leeren. Auch die kleine versteckte, zwischen Innen- und Außenreißverschluss. Die, in die der MP3-Player so gut hineinpasst, wenn man während der Fahrt Radio hören will.

Skandiblog 15: Meer sehen

Manchmal kommt es einfach anders. Zwar reizt der Gedanke, sich auf die Kjeragkugel zu stellen. Andererseits wären wir dafür wohl bis zu sechs, sieben Stunden lang auf den Beinen. Damit wäre der Tag im wahrsten Sinne des Wortes gelaufen. Doch meine Ferien gehen langsam zu Ende, und ich will mir unbedingt noch den Leuchtturm von Lindesnes angucken. Es ist Freitagmorgen – und am Montag muss ich wieder in der Redaktion sitzen.

So verabschiede ich mich von der Kanadierin, die sich einer anderen Wandergruppe in Richtung Kjerag anschließt. Vielleicht teilen sie sich ein Taxi bis zum Restaurant Øygardstølen („Adlernest“), dem Ausgangspunkt des Wanderweges. Der einzige Fuhrunternehmer in Lysebotn, zugleich Besitzer des Campingplatzes, verlangt für die sechs Kilometer kurze Strecke allerdings ungeheuerliche 350 Kronen – 44 Euro!

Die sechs Kilometer haben es aber auch in sich: Über 27 Haarnadelkurven führt die ziemlich bekannte Strecke von Lysebotn die 600 Höhenmeter den Hang hinauf bis zum Øygardstølen. Sie wurde erst 1984 gebaut und ist nur im Sommer befahrbar.

Auf der Anzeige des Navigationssystems stellt sie sich als eine Art Darmverschlingung dar. Du meine Güte, man möchte nicht, dass einem der Arzt so etwas auf einem Röntgenbild zeigt.

Als ich aufbreche, ist meine Freewind bei weitem nicht das einzige Kraftrad in dem winzigen Ort. Am Abend vorher habe ich nicht schlecht gestaunt, als plötzlich eine ganze Horde Mopeds – die kleinen mit einem P – auf dem Campingplatz einfiel. Es müssen mehrere Dutzend gewesen sein, die da mit erwachsenen Männern am Lenker und riesigen Packtaschen auf den Gepäckträgern an mir vorbeiknatterten: Zündapps, Kreidlers, Puchs – offenbar haben die Norwegischen Zweitaktfreunde ihr Jahrestreffen nach Lysebotn gelegt. Am nächsten Morgen finden Geschicklichkeitswettbewerbe statt.

Jetzt mache ich mich auf den Weg, den sie gestern gekommen sind.

Ein Tunnel gehört auf jeder guten norwegischen Landstraße zur Grundausstattung. Die Lysebotn-Straße hat einen mit besonders starker Steigung. Die Krönung: Seine Röhre ist tief über einen Kilometer weit in den Berg hineingeschlagen und enthält eine der 27 Spitzkehren.

Ausnahmsweise, und weil ich schon immer mal ein Tunnelfoto machen wollte, riskiere ich es und stelle mich mitten auf die Straße. Verkehr von hinten kann nicht kommen, es gibt da unten ja nur den Fähranleger von Lysebotn. Ich habe kaum den Motor abgestellt, die Handschuhe ausgezogen und die Kamera aus dem Tankrucksack gefuddelt, als hinter mir im Tunnel Motorengeräusch immer lauter wird. Verdammt!

Selten habe ich die Maschine so hektisch angelassen und an die Seite gefahren. Schon donnert eine wahre Welle heran: Lastwagen, Wohnmobile, Autos, die übliche norwegische Fahrzeugschlange. Es gibt dafür nur eine Erklärung. Die Fähre muss gerade angekommen sein.

Als das letzte Auto an mir vorbeigezogen ist, warte ich noch eine Weile. Erst als alles längst wieder still ist, starte ich den Motor wieder und rolle in die Mitte des Tunnels in Position. Aber es ist wie verhext: Kaum habe ich die Kamera im Anschlag, röhrt schon wieder eine Kolonne Autos den Berg herauf. Alles nochmal. Erst beim dritten Versuch bleibt alles ruhig und ich komme zu meinem Foto.

Die Straße selber entschuldigt sich für die Unbequemlichkeiten mit schlicht wundervoller Aussicht.

Hinter jeder Schlaufe ist der Lysefjord noch schöner.

Dann kommt der Øygardstølen in Sicht. Hier, in rund 600 Metern Höhe, beginnt der Fußweg zum Kjerag. Dass mein alter Wegbegleiter inzwischen zurück ist, der ergiebige nordische Regen, bestätigt mich in meinem Verzicht auf die Wanderung. Ein Felsklippenbesuch pro Urlaub muss reichen. Ich will an endlich die Küste. Im Süden soll das Wetter auch besser sein.

Ach ja, da war noch ein kleines Problem. Schon in Preikestolen stand die Tankanzeige der Suzuki deutlich auf Reserve. Von Lysebotn bis zur nächsten Ortschaft sind es aber mindestens noch einmal 60 Kilometer. Bisher bin ich mit einer Tankfüllung noch nie groß über 300 Kilometer hinausgekommen. Bei der Abfahrt zeigt der Kilometerzähler nun schon 310 an.

Die schmale Straße führt durch sehr viel Gegend. Es gibt angenehmere Gedanken als den, in dieser wolkendurchzogenen Mondlandschaft ohne Benzin liegenzubleiben. Trotzdem denke ich die ganze Zeit fast an nichts anderes.

Am Wegesrand aus Steinen kleine Pyramiden aufzuschichten, ist fester Brauch unter Wanderern in aller Welt. Nicht nur am Preikestolen, vergleiche den Eintrag von gestern. So etwas habe ich sogar schon im Himalaya gesehen. Allerdings nie in solchen Mengen wie hier: Die ganze Ebene ist weithin übersät mit den kleinen Häufchen. Bei Nacht und Nebel muss das ein bisschen unheimlich aussehen.

Sommer in Norwegen…

…will man im Winter hier sein?

Es hilft nichts, ich kann nicht in dieser Gegend gewesen sein, ohne dass die Suzuki einmal Schnee geküsst hat. Sie hat – hier ist der Beweis.

Wie gesagt, wir haben Ende Juni. Wenn jetzt hier oben immer noch so hoch Schnee liegt – wie hat es dann wohl im Winter ausgesehen?

Niemand weiß es, denn nach 29 Kilometern passiere ich diese Straßensperre. In der kalten Jahreszeit versperrt der Schlagbaum den Weg. Auf dem Schild steht: „29 Kilometer nach Lysebotn. Gefälle 800 Meter. Achten Sie auf die letzten 8 km. Dort gibt es 32 Haarnadelkurven, einen 1100 Meter langen Tunnel und 340 Kurven. Fahren mit Wohnwagen nicht empfehlenswert. Gute Reise. Fahren Sie vorsichtig.“ (© Deutsche Übersetzung: Marc Heckert mit Hilfe von Heinzelnisse.)

Auch jetzt ist leider immer noch keine menschliche Siedlung in Sicht. Und die digitale Tanknadel zeigt nur noch ein einziges schmales Segmentlein an – normalerweise gut für rund 20 Kilometer. Im sparsamsten Schleichtempo erreiche ich die kleine Feriensiedlung Sirdal. Immer noch keine Tankstelle, aber ein Kiosk: In Sinnes sei die nächste Tankmöglichkeit. Also weiter.

Unterwegs erlischt auch das letzte einsame Segment im Display. Hoffen wir, dass es der Motor nicht merkt und noch ein Weilchen aus purer Gewohnheit weitertuckert. Komm schon, Suzi, du kriegst auch feines Kettenspray nachher…

Endlich Erlösung. „Esso“ heißt sie. Selten habe ich mich über dieses ovale Schild so gefreut. Hier der fotografische Beweis: 379 Fahrtkilometer und eine restlos leere Tankanzeige – neben dem „E“ für „Empty“ steht kein Strich mehr.

Entspannt und mit frisch geschmierter Kette – ich mache ja keine leeren Versprechungen – geht es weiter Richtung Süden. Das Wetter bessert sich zusehends…

…und die Gegend bleibt schön.

Fjorde wollte ich, Fjorde kriege ich.

Das letzte Stück bis zum Kap Lindesnes, Norwegens südlichstem Punkt, führt über eine langgestreckte Halbinsel. Die schmale Straße nimmt jede Bucht und jeden Hügel mit und zieht sich ewig hin.

Aber ist es hier nicht herrlich? Schöner kann es in Griechenland auch nicht sein. Na gut, es scheint zur Abwechslung mal die Sonne…

Dann sind wir da. Am Fyr, dem Leucht“feuer“, ist ein Besucherzentrum eingerichtet. Im Hintergrund ist oben auf den Klippen der alte Leuchtturm zu sehen, ein kleiner weißgestrichener Ziegelbau, in den früher Leuchtfeuer gestellt wurden.

Lindesnes Fyr. Ein traumhaftes Postkartenmotiv. Aufmerksame Aachener Zeitungsleser erkennen das Foto: Es stand auf der wöchentlichen Online-Seite „Vernetzt“ am Dienstag, 8. Juli.

Das alte Leuchtfeuer. Links steht ein Feuerkorb, wie er in die Mauernischen des Bauwerks gestellt wurde.

Der prachtvolle alte Bau aus Gusseisen stammt aus dem Jahr 1915.

Weitaus mehr Umdrehungen hat der Linsenapparat auf dem Buckel: Er wurde schon 1854 konstruiert und war bereits im Vorgänger des Turms installiert. Seine Lichtstrahlen reichen 20 Seemeilen weit, knapp 40 Kilometer.

Von oben streift der Blick über eine karge, windige Küste. Ein schönes Panorama.

Es wäre noch schöner, wenn nicht deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg auch an dieser Stelle Betonbunker gebaut hätten. Die kreisrunden Kasematten, in denen sich vor über 60 Jahren wohl Geschütze drehten, sind heute gut begehbar.

In tausend Jahren wird es über Deutschland in der Wikipedia heißen: „Mitteleuropäischer Staat. Bekannt für Bier, Brot, Beethoven, Bedenkenträgertum sowie tausende von Betonbunkern an fast allen Küsten Westeuropas.“

Die Norweger haben das Beste daraus gemacht. Eine Kompassrose weist den Weg zu Städten in allen Himmelsrichtungen.

Es ist Tradition, die kleinen Klebeschildchen, die man als Eintrittsnachweis bekommt, am Einlass wieder zurückzugeben, äh, -kleben.

Ein ganz anderes Schild weist unten auf dem Parkplatz auf ein anderes Ziel: ans entgegengesetzte Ende des Landes. 1680 Kilometer Luftlinie sind es bis zum Nordkapp; wer den Landweg nimmt, ist noch einmal um die Hälfte länger unterwegs. Mailand liegt näher.

Drei Wochen sollte man für Hin- und Rückweg einplanen, heißt es. Jedenfalls, wenn man unterwegs mal ein Foto machen möchte. Glaube ich gerne.

Vom Nordkapp träumt jeder, der schon mal am Gasgriff eines Motorrades gedreht hat. Auch der Schreiber dieser Zeilen. Dieses Jahr wird es nichts mehr. Aber die nächste Reise nach Norwegen ist schon fest im Kopf.

Skandiblog 14: Klippenblicke

Heute steht nur ein Punkt auf der Tagesordnung: der Preikestolen! In aller Herrgottsfrühe (es wird höchstens gegen neun Uhr morgens sein) breche ich mit einer netten Kanadierin auf, die ich am Vorabend in der Herberge kennengelernt habe. Es regnet mal wieder, aber wir haben einen Deal: Sie trägt ihre Regenjacke, ich bekomme ihr Reiseschirmchen. Egal. Lieber gebe ich Gene „Singing in the Rain“ Kelly, als dass sich meine Vliesjacke wie ein Schwamm vollsaugt.

Doch wir haben Glück. Der Regen lässt schnell nach, aber außer uns ist kaum jemand unterwegs. Als wir uns nach einiger Zeit nach der Herberge umdrehen, entdecken wir ganz entfernt am Horizont Stavanger.

Es wäre untertrieben zu sagen, der Weg ist steinig. In Wahrheit ist der Weg Steine. Dies hier ist noch der einfachere Teil. Auf zwei Stunden Marsch taxiert jeder Reiseführer den Weg. Das wiederum ist nicht untertrieben. Schneller geht es für normal trainierte Menschen kaum, deutlich langsamer dagegen leicht.

Sobald das sumpfige Gelände am Fuß der Berge passiert ist und die Baumgrenze hinter einem liegt, wandert man über nackten Fels. Kleine Bergseen tüpfeln die Oberfläche – jeder Wasserspiegel liegt auf einer anderen Höhe, da die Teiche von Schmelz- und Regenwasser gespeist werden.

Müde Wanderer haben, wie überall auf der Welt, kleine Steinpyramiden am Wegesrand errichtet.

Da meine Begleiterin ein gewisses Faible für Selbstporträts hat, komme auch ich in den Genuss einiger Aufnahmen. Das im Hintergrund ist übrigens Norwegen.

Der erste Blick in den Lysefjord. Bei strahlendem Sonnenschein reicht die Sicht bestimmt viel weiter. Aber dann hingen da nicht diese mystischen Wolken an den Berghängen…

Hilfe, ist das hoch. Jetzt bloß kein falscher Schritt…

Noch einmal um die Kurve, und das Ziel liegt vor uns: der Preikestolen, zu deutsch: Priesterkanzel („Predigtstuhl“). Ein 25 mal 25 Meter großes, fast rechteckiges Felskliff, dessen kantige Oberfläche 604 Meter hoch über den Fjord ragt.

604 ziemlich senkrechte Meter.

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dies einer der besseren Momente in meinem Leben ist.

Während wir uns auf der Plattform ausruhen und eine Aussicht genießen, für die Worte wie „grandios“ und „spektakulär“ in keiner Weise ausreichen, wird uns klar, was für ein Glück wir mit dem Wetter hatten. Dank des regnerischen Auftakts sind außer uns sind kaum zehn weitere Wandersleut hier oben.

Doch als wir uns nach einer halben Stunde auf den Rückweg machen, hat bereits ein reger Zulauf von Touristen eingesetzt. Im Lauf des zweistündigen Rückmarschs schwillt er zu einem regelrechten Gedränge an. Pärchen, Eltern mit Babies, Senioren – die meisten davon in Straßenschuhen und ohne erkennbare Kondition. Wie wollen die es über die Felsen schaffen? Wer hat denen erzählt, es wäre ein Spaziergang im Park?

Nach weiteren zwei Stunden – runter geht es fast noch langsamer als rauf – erreichen wir den Parkplatz am Beginn des Wanderweges. Er steht inzwischen vollgepackt mit Reisebussen, Wohnmobilen und Autos. Tja. Der Preikestolen ist nunmal eine von Norwegens bekanntesten Touristenattraktionen…

Von hier aus wäre ich eigentlich direkt zur Südküste aufgebrochen. Die Kanadierin überzeugt mich von einer Planänderung: Es gibt eine Touristenfähre, die eine zweieinhalbstündige Aussichtsfahrt den rund 40 Kilometer langen Lysefjord hineinfährt.

An dessen Ende wartet eine weitere Attraktion: der 1100 Meter hohe Kjerag, eine weitere senkrechte Felsformation. Von dessen Spitze ist als einem der wenigen Orte auf der Welt sogar Basejumping möglich (und erlaubt), also Fallschirmspringen von festem Untergrund aus. Und es gibt einen Stein dort, einen ganz besonderen Stein: Den Kjeragbolt, eine 5 Meter große Felskugel, die in einem Spalt eingeklemmt in einem Kilometer Höhe über dem Fjord feststeckt. Wer den Mut dazu hat, kann sich draufstellen.

Das will ich sehen. Also packe ich meine Sachen aufs Motorrad und mache mich auf den Weg zum Fährhafen. Endlich habe ich mal genug Zeit: Ich verlasse die Preikestolen-Herberge gegen Viertel vor drei, die Fähre geht erst um halb vier. Aber als ich um 15.15 Uhr in aller Seelenruhe an Bord rolle und das Schiff Sekunden später die Rampe hochfährt und ausläuft, mache ich ein etwas dummes Gesicht. Offenbar habe ich die Leute in der Herberge falsch verstanden. Es war eine andere Fähre, die um 15.30 Uhr ablegt. Gerade nochmal gut gegangen.

Wie gut es ging, stellt sich oben an Deck heraus. Was für ein Anblick! Wer jemals in seinem Leben die Möglichkeit hat, mit einem Schiff in einen Fjord zu fahren, sollte unbedingt „ja“ sagen. Es ist ein fantastisches Erlebnis, auf dem Wasser zwischen senkrechten Felswänden durchzugleiten. Wenn dann noch die Sonne scheint – – –

Der Kapitän bugsiert die Fähre mit dem Bug in eine enge Schlucht am Nordufer. Hier sollen sich einst ein paar Landstreicher verschanzt haben. Als die Polizei hier landete, warfen die Flüchtigen mit Steinen nach ihnen. Die Verfolger mussten

aufgeben.

„Und hier einige besondere Freunde des Kapitäns“, kommt es aus den Lautsprechern. Tatsächlich: Mitten am steilen Hang weiden einige Ziegen.

Der Preikestolen von unten. Ihr seht ihn nicht? Klickt auf das Bild.

Aus dieser Perspektive wird verständlich, warum er seinen Namen trägt.

Und da oben habe ich gestanden?

Da stehe ich jetzt doch lieber fest auf dem Grund. Auch wenn er etwas schwankt (was mir jedesmal Schweißperlen der Angst um meine kippelige Freewind auf die Stirn treibt).

Einige Kilometer weiter stäubt der Whisky-Wasserfall über die Felswand ins Meer. Er trägt seinen Namen, weil während des Ersten Weltkriegs ein desertierter deutscher Soldat namens Heinrich in den Bergen des Lysefjords eine illegale Whiskybrennerei unterhalten haben soll. Zwar wurde der Betrieb von den Behörden mehr oder weniger erfolgreich unterbunden, doch Reste von Heinrichs Vorräten sollen bis heute im Wasser enthalten sein.

Eine gute Gelegenheit, mit der Video-Funktion der Fuji herumzuspielen und den ersten zaghaften Schritt in die Welt der bewegten Bilder zu tun. Was noch fehlt, ist unterträglich liebliche Musik im Hintergrund.

Hinter jedem Felsvorsprung öffnen sich neue Perspektiven. Eine schöner als die andere.

Mitten im Fjord liegt am Südufer die einzige menschliche Siedlung: ein Bauernhof, der von einer einzigen Familie bewirtschaftet wird. Eine Straßenanbindung gibt es nicht – nur mit dem Boot sind die Häuser erreichbar. Ein großes Trampolin im Garten scheint dem Nachwuchs der Familie Unterhaltung zu bieten. Aber vielleicht ist es auch ein traditionelles Familienrezept, mit dem die alten Bauersleute im Winter die Stimmung heben.

Sehr Ihr hier auch ein Herz? Oder ist das nur wieder der olle Romantiker in mir?

Nun fährt die Fähre so nah ans Südufer, wie es geht. Das Schiff heißt nach einer nahegelegenen Stadt „Strand“. Ein billiger Kalauer drängt sich auf, ob es jetzt stranden wird. Nein, wir sind auf Seehundsafari. Mehrere Dutzend der possierlichen Wassertierchen sollen im Fjord wohnen.

Einige der Passagiere schwören Stein und Bein, sie hätten zwei der schwarzen Gesellen beim Sonnenbaden gesehen. Mir geht es wie beim Fuchs am Gaustatoppen – als ich die Kamera angelegt habe, ist nichts mehr zu sehen.

Dann macht uns einer der Offiziere auf einen bestimmten Punkt oben in den Klippen aufmerksam. Die Klippen sind der Kjerag, und der Punkt da ganz oben an der Kante –

– ist der Kjeragbolt, der Kjerag-Keil. Auf diesen winzigen Fußball sollen sich Menschen stellen können?

Eine halbe Stunde später nähert sich die „Strand“ dem Strand. Verzeihung, ich meinte natürlich: Läuft die Fähre den Kai von Lysebotn an. Außer dem Hafengebäude, einigen Kfz-Hallen, der Jugendherberge und einem Campingplatz besteht der Ort nur noch aus zwei oder drei Wohnhäusern.

Sowie einer Prise norwegischen Humors.

Dann ist der Fjord zu Ende – dahinter kommt nur noch Gebirge.

In der Herberge einchecken. Die Taschen vom Motorrad packen. Duschen. Etwas essen. Zur Ruhe kommen.

Rückblick in den Fjord. Die Sonne geht unter. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dies einer der besseren Tage in meinem Leben war.

Der Schreiber dieser Zeilen ist kein allzu religiöser Mensch. Aber in manchen Momenten überkommt ihn ein Gefühl der Dankbarkeit, dass er solche Dinge sehen durfte.

Neues aus der Welt der Wissenschaft

Wir unterbrechen dieses Blog für eine wichtige Mitteilung. Norwegischen Forschern ist im Jahrmillionen alten Kampf zwischen Mensch und Mücke ein entscheidender Durchbruch gelungen.

Das Ergebnis ist eine Art elektrischer Tennisschläger, für 89 Kronen in vielen Supermärkten zu haben und mit dem fantastischen Namen Max Smekker versehen. Ob’s die Segelflieger in Elverum waren oder die Kanadier in Preikestolen: Jeder liebte das handliche Gerät, denn die Mücken sind eine echte Landplage.

Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich nicht mehr hilflos ausgeliefert, wenn mich Scharen der kleinen Blutsauger umschwirrten. Der Gejagte wurde zum Jäger. Grandios. So muss sich mein Ur-Urahn gefühlt haben, als er zum ersten Mal mit der Feuersteinklinge einem Säbelzahntiger die Kehle durchgeschnitten hatte. Und wenn die ganze Skandinavientour ansonsten nur zweieinhalb Wochen Dauerregen gewesen wäre: Max Smekker wär’s wert gewesen.

Und damit zurück zum Reiseblog.

Skandiblog 13: Übers Fjell

Rjukan war schön. Richtig schön – na gut, ich musste ja auch nicht im Winter hin. Nun möchte ich an die Küste, Fjorde gucken. Richtige Fjorde. Und ich will zum Preikestolen. Das ist Norwegens spektakulärste Felsklippe, 600 Meter hoch. Der Weg führt über die E134 westwärts, dann weiter nach Süden bis an die Küste. Das wird bestimmt eine angenehme Fahrt.

(Was unser abenteuerlustiger kleiner Berichterstatter nicht weiß: Die E134 führt über das rund 1150 Meter hohe Haukelifjell. Dieser Abschnitt, Haukelivegen genannt, ist im Winter gefürchtet. Selbst im Sommer liegt dort noch Schnee. Die Straße ist überhaupt erst seit 1968 ganzjährig befahrbar und streckenweise heute noch einspurig.)

Letzter (Rück-)Blick auf den Gaustatoppen. So ein schönes Bild hat man schließlich nicht oft im Spiegel.

Noch ein Spiegelbild, viele Kilometer weiter westlich. Raulandsvegen heißt dieses Stück der Landstraße 37. Sonderlich rau ist das Land allerdings nocht nicht – still ruht der See.

Doch rauer wird es zusehends. Kälter auch. Über die 362 komme ich schließlich auf die E134, die wichtigste Ost-West-Verbindung im Süden Norwegens.

Hinter einer Leitplanke, die schon viel Kummer erlebt hat, dräut in der Ferne nackter Fels. Oha, das kann ja heiter werden. So einsam es hier ist, es ist dennoch viel Verkehr unterwegs. Die E134 sieht zwar aus wie eine normale Landstraße in Deutschland, ist aber eine der Hauptschlagadern des Landes. Den weißen Tanklastzug auf dem Bild überhole ich ein halbes Dutzend Mal. Nach jedem Fotohalt hat er mich wieder.

Ansonsten sind aber meist die Einheimischen schneller als ich. Da mir furchtbare Dinge über die norwegischen Strafzettel erzählt wurden, angeblich mehrere hundert Euro schon bei geringsten Geschwindigkeitsübertretungen, halte ich mich ziemlich genau an das jeweilige Tempolimit. Mit dem Ergebnis, dass mich Autos, Lieferwagen und selbst Sattelschlepper überholen. Wartet, wenn ich erst wieder in Deutschland bin, dann fahre ich auch mal wieder 110 Sachen…

Ein Gutes hat das Reisen mit dem Motorrad: Man kann immer mal rechts anhalten, um ein Foto zu machen. Wer dagegen mit dem Auto mitten auf der Straße stehenbleibt, riskiert mehr als nur ein Strafmandat.

Und ja, das da rechts im See sind Eisschollen.

Plötzlich stehen riesige Schilder neben der Straße, Norwegisch und Englisch beschriftet. „WAIT FOR ESCORT VEHICLE“ lese ich noch, Warten Sie auf ein Begleitfahrzeug. Polizei steht auch am Wegesrand. Was hat denn das zu bedeuten?

Ich fahre weiter. Die Straße ist plötzlich einspurig.

Vor mir kriecht eine lange Schlange aus Lastwagen und Autos im Schritttempo die Serpentinen hinauf. Ich verstehe, der Verkehr ist hier reguliert wie bei einer Baustelle: Erst hat die eine Seite freie Fahrt, dann die andere.

Es ist sicherlich höchlichst verboten, hier für ein Foto anzuhalten. Tut also bitte so, als hättet Ihr die Bilder oben nicht gesehen. Wenn jemand schimpft, sage ich halt, ich hätte ein Steinchen im Auge gehabt.

Im Konvoi geht es über das schmale Sträßchen weiter. Schneefelder, Tunnel, starke Steigungen und Gefälle – im Winter, bei Schnee, Eis und Dunkelheit, ist das hier sicherlich ein ganz exquisites Vergnügen. Es gibt hierzulande Straßen, da werden die Autos in Gruppen abgezählt, ein Schneepflug fährt vorneweg, ein Sicherungsfahrzeug hinterher. Dies ist so eine Straße. Gibt es Schneeketten für Motorräder?

Was für eine Strecke. Nach einer kleinen Ewigkeit passieren wir schließlich die Verkehrssammelstelle auf der Gegenseite. Kilometer um Kilometer stehen Lastwagen, Wohnmobile und Autos aufgereiht und warten auf Durchfahrt. Dann fängt endlich auch wieder die Vegetation an.

Eine Raststätte. Ich brauche eine Stärkung und meine Maschine Kettenspray. Während ich den unvermeidlichen Hotdog futtere (die kulinarische Auswahl ist etwas eingeschränkt), bewundere ich die große Leuchttafel am Straßenrand: „Haukelifjell Open“. Da haben wir ja wohl Glück gehabt.

Am Røldalsvatnet-See verlasse ich die E134, unmittelbar bevor die nächste „Escort Vehicle“-Strecke anfängt. Jetzt geht es auf der kleinen Landstraße 13 nach Süden. Sie ist ebenfalls einspurig, aber nicht offiziell. Was heißt: Meist noch langsamer fahren als die erlauten 50 km/h, denn hinter jeder Kurve könnte einer der großen Volvo-Sattelschlepper entgegenkommen.

Wir sind hoch im Norden. Trotzdem ist hier alles voller Blüten.

Der erste große Wasserfall.

Aus Seen werden Fjorde. Fjorde mit steilen Hängen.

Die Straße bietet Ausblicke von beinahe geometrischer Schönheit.

Sie endet in Nesvik. „Die Fähre geht alle halbe Stunde“, hatte mir die Empfangsdame von der Herberge in Preikestolen versichert. Das tut sie auch. Außer zwischen 18 und 19 Uhr. Wenn man also gegen 18.10 Uhr auf dem Kai steht, muss man fast eine geschlagene Stunde lang warten. Blöd, wenn man dann gerne in der Herberge sein möchte, bevor um 20 Uhr die Rezeption geschlossen wird.

Reisen in Norwegen dauert lange. Für die ganze, nur wenig mehr als 300 Kilometer lange Strecke habe ich fast einen ganzen Tag gebraucht. Immerhin hat auf der Fähre niemand Geld von mir haben wollen.

Doch die Zeit reicht. Ich bin zwar erst um Viertel nach acht auf dem Parkplatz, aber es herrscht so ein Betrieb, dass ich noch einchecken kann. Wobei „einchecken“ ein deutlich zu modernes Wort für die Unterkunft ist: Preikestolen ist eine Jugendherberge im traditionellen Sinn, mit kleinen Schlafbaracken und großen Schlafsälen. Immerhin wurde aus den Achtbetträumen die Hälfte der Schlafgelegenheiten entfernt.

Beim Abendbrot findet sich eine nette Runde zusammen: aus Kanada, Holland, Portugal und den USA. Das mag ich so an Jugendherbergen – man trifft sofort Leute, die ganz ähnlich ticken wie man selbst. Deren Abenteuerlust größer ist als ihr Reisebudget, die neue Menschen mögen und neue Kulturen. Wir tauschen Web- und Mail-Adressen aus. Ich gönne mir zwei winzige Fläschchen Tuborg zu einem um so größeren Preis: 55 Kronen, also rund 6 Euro das Stück. Was soll’s, man fährt wahrscheinlich nur einmal im Leben über das Haukelifjell.

Um Mitternacht gehen wir nochmal runter zum See. Es ist ganz still – bis auf das gelegentlich Klatschen, wenn jemand nach einer Mücke schlägt.

Richtig dunkel ist es immer noch nicht, die Felswände leuchten im Mondlicht. Morgen ist der Preikestolen dran.

Skandiblog 12: Ausblicke und Rückblicke

Am nächsten Morgen scheint freundliche Sonne direkt in mein Zimmer. Über Rjukan ist der Himmel fast wolkenlos blau – zum ersten Mal, seit ich Aachen verlassen habe.

Beste Voraussetzungen, um diesen Ort zu besuchen, den jeder Norweger kennt. Denn einmal, vor 65 Jahren, wurde in Rjukan Weltgeschichte geschrieben.

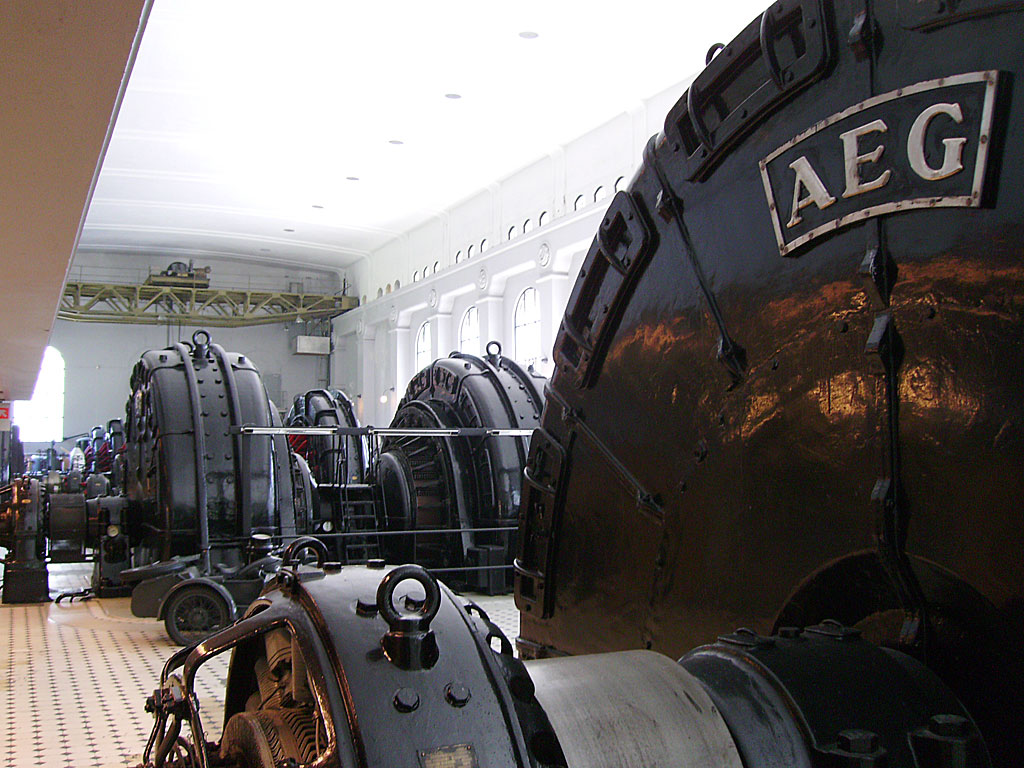

Der heutige Ort verdankt sein Entstehen dem 105 Meter hohen Rjukanfossen-Wasserfall, der schon im 18. und 19. Jahrhundert als Naturwunder Touristen ins abgelegene Vestfjord-Tal lockte. Als 1909 die Rjukanbahn gebaut wurde, wozu eine Eisenbahnfährverbindung über den 45 Kilometer langen Tinnsjø-See eingerichtet werden musste, begann die Industrialisierung des Tals. Mit dem schönen Wasserfall war es vorbei: Er wurde eingerohrt und trieb ab 1911 die Turbinen des Wasserkraftwerk Vemork an, des damals größten der Welt.

Dort produzierte der Industriekonzern Norsk Hydro nicht nur Strom, sondern in den Dreißiger Jahren auch Deuteriumoxid – sogenanntes Schweres Wasser, ein Bestandteil der nuklearen Kettenreaktion. Wer Schweres Wasser besaß, konnte eine Atombombe bauen. Nachdem 1940 Nazideutschland Norwegen überfallen und besetzt hatte, nutzten deutsche Wissenschaftler Vemork für ihre Kernforschung.

Da die Alliierten nicht zulassen wollten, dass Hitler mit einer Atombome London oder New York auslöschte, versuchten sie 1943 in einer waghalsigen Geheimaktion, die Fabrik zu zerstören. Norwegische Widerstandskämpfer wurden von England aus im Winter auf der Hardangervidda-Hochebene nördlich von Rjukan abgesetzt. Monatelang hielten sie sich dort versteckt, bis sie im Februar über die steile Schlucht ins Kraftwerk eindrangen und wesentliche Teile des Werks in die Luft sprengten.

Nachdem die Deutschen die Anlage repariert hatten, wurde sie von amerikanischen Flugzeugen bombardiert. Im Frühjahr 1944 gaben die Deutschen auf und versuchten, das bereits hergestellte Schwere Wasser in Güterwaggons aus dem Land zu schaffen. Die Widerstandskämpfer wurden erneut aktiv. Als die Eisenbahnfähre Hydro mit den Waggons in den Tinnsjø-See ausgelaufen war, wurde sie durch Sprengladungen versenkt. Mit Hitlers Atombombe war es vorbei.

Die Fähre Hydro am Kai von Mael. (Foto: Anders Beer Wilse/Norwegian Museum of Cultural HistoryWikipedia)

Nazideutschland kapitulierte im Mai 1945. Die einzigen jemals im Krieg eingesetzten Atombomben fielen drei Monate später auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Hätte sich der Krieg in Europa noch ein wenig länger hingezogen, wäre heute vielleicht das Ruhrgebiet eine radioaktive Wüste.

Die Fässer mit dem Schweren Wasser liegen noch heute auf dem Grund des 430 Meter tiefen Sees, des dritttiefsten in Norwegen. Während des Krieges versuchte der deutsche Wissenschaftler Werner Heisenberg, eine nukleare Kettenreaktion zu starten. Das Experiment scheiterte – wie man heute weiß, fehlte ungefähr soviel Schweres Wasser, wie mit der Fähre unterging. Die deutsche Forschung kam nie auch nur in die Nähe einer funktionierenen Bombe.

Die Kämpfer von damals gelten in Norwegen als Nationalhelden. Ihre Sabotageaktion war der erfolgreichste koordinierte Schlag einer Widerstandsbewegung in den von Nazideutschland besetzten Ländern überhaupt. Mit dem Spielfilm „The Heroes of Telemark“ mit Kirk Douglas in der Hauptrolle setzte Hollywood ihnen ein Denkmal. Ein Denkmal aus Stein steht vor dem Wasserwerk.

Fast sechzig Jahre nach diesen Ereignissen liegt das Schwesterschiff der versenkten Hydro, die Dampffähre Ammonia, am Anleger von Mæl, wenige Kilometer von Rjukon entfernt.

Das Gelände ist unbewacht, man kann sich in Ruhe umgucken.

Die historischen Güterwagen der 2000 stillgelegten Rjukanbahn stehen noch am Kai.

Eitle Touristen nutzen das leere Gelände zu fantasielosen Fotos mit Selbstauslöser. Kämmen Sie sich mal die Haare, junger Mann. Außerdem hatten wir das Motiv schon in Ystad.

Genug Geschichte. Schauen wir uns Rjukan doch mal von oben an. Dafür gibt es die Krossobanen, Nordeuropas erste Seilbahn. Sie war ein Geschenk der Norsk Hydro an die Einwohner des Tals, damit sie auch im Winter Sonnenlicht sehen konnten.

Denn das Leben in der Stadt dürfte in der dunklen Jahreszeit kaum zu ertragen sein: Auch am Tag verirrt sich kein Sonnenstrahl in die Schlucht, dazu produziert der Fluss eine Art gischtigen Dunst, der wie Nebel über den Häusern liegt. Schneemassen türmen sich auf, weil kaum Platz ist, sie aus dem Weg zu räumen. „Und alles ist schmutzig vom Streumaterial“, erklärt mir eine Anwohnerin.

Fast einen halben Kilometer hoch fährt die Seilbahn bis ans obere Ende der Schlucht. Und siehe da, die Deutschen haben in der Gegend nicht nur schlimme Erinnerungen hinterlassen: Wie eine große Blechtafel an der Bodenstation beweist, wurde die Anlage 1928 von der Firma Adolf Bleichert aus Leipzig gebaut. Die rote Kabine heißt übrigens Tyttebæret, Preißelbeere, ihre blaue Schwester ist natürlich die Blåbæret – die Übersetzung spare ich mir.

Der Ausblick von der Besucherplattform ist grandios. Der Berg im Hintergrund ist der 1883 Meter hohe Gaustatoppen. Angeblich ist er der schönste Gipfel des Landes (auch wenn ich den Verdacht habe, dass die stolzen Nordländer hier das von jedem halbwegs geeigneten Hügel behaupten). Dieser Berg war es, an dem ich gestern Abend, ohne es zu wissen, vorbeigefahren bin.

50 Kilometer südöstlich von Rjukan – also eine knappe Fahrstunde entfernt – liegt in Heddal Norwegens größte Stabkirche.

Das zwar nur etwa 20 Meter lange, dafür aber 26 Meter hohe hölzerne Bauwerk wurde 1240 errichtet. Der älteste Balken hat sogar noch deutlich mehr hinter sich: Er stammt etwa aus dem Jahr 900.

Das Gebäude wird immer noch als Kirche genutzt. Man kann hier im Sommer auch vor den Altar treten, erklärt mir eine Kirchenführerin. Es gibt sicher nur wenig so romantische Orte zum Heiraten wie eine alte Wikingerkirche.

Ich ärgere mich, nicht meine große Kamera mit dem stärkeren Blitzlicht mitgenommen zu haben. Die kleine Pocket-Pentax ist im schummrigen Licht mit dem hohen Dachgestühl doch etwas überfordert.

Von Heddal aus fahre ich ein zweites Mal über Sauland und die kleine Nebenstraße nach Norden in Richtung Rjukan. Diesmal scheint am Gaustatoppen die Sonne und es weht kaum ein Wind – was für ein Unterschied zu gestern! Jetzt finde ich auch die Abzweigung, von der aus eine Stichstraße nach Kvitavatn führt.

Gegen 21 Uhr stelle ich den Motor der Freewind ab. Die neue Jugendherberge ist einzigartig: Neben einem modernen Hauptgebäude ist eine Anzahl wunderhübscher Holzhütten im traditionellen norwegischen Stil über das Gelände verstreut. Auf ihren Dächern wächst zum Teil sogar Gras.

Wie man mir am Telefon angekündigt hat, ist niemand mehr da. Doch an der Tür des Haupthauses hängt ein Zettel: „Willkommen Marc H. Der Schlüssel ist in der Tür zu Hütte Nr. 51“.

Hütte 51 ist ein winziges Einpersonenhäuschen mit kleiner Veranda und niedrigem, bewachsenen Dach. Es hat nur ein Fenster, aber das zeigt genau in die richtige Richtung: Freie Sicht auf den Gaustatoppen!

Ich bin der einzige Gast in der ganzen Anlage. In der voll ausgestatteten Küche mache ich mir das mitgebrachte Abendbrot zurecht. Diesmal hatte in Sauland noch der Spar-Supermarkt geöffnet, darum gibt es jetzt Brötchen mit Käse, Krabbensalat, Schokoladenkekse und eine Flasche „Irn Bru“ (Eisen-Bräu), ein giftig-orangefarbenes Gesöff aus Schottland, das nach Kaugummi schmeckt und mich an meine Zeit in Glasgow erinnert. Gesund ist das alles natürlich nicht, aber wir sind ja im Urlaub. Frischobst und -gemüse sind hierzulande eh kaum bezahlbar, überhaupt liegt das ganze Preisniveau etwa ein Viertel bis ein Drittel über dem deutschen.

Es wird Abend. Ein merkwürdiges Gefühl, alleine hier oben zu sein. In Kvitavatn entsteht gerade ein Wintersportgebiet mit vielen Hotels und Skihütten. In den umliegenden Berghängen sind Schneisen für Loipen und Lifte in die Wälder geschlagen. Jetzt, im Sommer, ist hier natürlich noch nichts los.

Nachts werde ich wach. Es ist kurz vor drei. Draußen wird es schon wieder hell. Das Geräusch kenne ich doch? Es ist ein Kuckuck.

Wie schön das klingt. Wann habe ich so etwas in Deutschland zuletzt gehört?