Nebel ist das erste, was ich sehe, als ich an diesem Morgen um kurz nach 6 Uhr die Küchenvorhänge zur Seite schiebe. Draußen ist es noch halb dunkel, Dunst hat Aachen in trübes Grau gehüllt. Wann bin ich Morgenmuffel zum letzten Mal an einem Samstag so früh aufgestanden? Aber es hilft nichts: Um 7.30 Uhr beginnt die Essensausgabe an der Turnhalle der Grundschule Barbarastraße, einer der Notunterkünfte für Flüchtlinge in der Stadt. Vor fast zwei Wochen habe mich auf Aachen.de per eingesandtem Fragebogen als Flüchtlingshelfer gemeldet, ein paar Tage darauf kam der Anruf einer Koordinatorin der Stadt, ob ich am heutigen Samstag und am Montag bei der morgendlichen Essensausgabe helfen könne. Ich konnte.

Ich erinnere mich nicht, dass mich in meinem Leben schon einmal etwas so mitgenommen und berührt hätte wie die aktuelle Flüchtlingskrise. Seit Wochen hämmern die Nachrichten, die Facebook-Posts und die Tweets dazu auf uns ein. Dramatische Szenen aus den Flüchtlingscamps in Südeuropa, schreckliche Bilder von Leichen im Mittelmeer, beschämende Nachrichten über pöbelnde und brandstiftende „Asylkritiker“ aus unserem Land, zwischen alledem der grauenvolle weiße Lastwagen mit den mehr als 70 erstickten Menschen auf der österreichischen Autobahn und der ertrunkene dreijährige Junge am Strand. Und in den sozialen Netzwerken gehen sich über alledem wildfremde Menschen an die Gurgel. Ein Krieg ist ausgebrochen im deutschsprachigen Internet, er tobt in den Kommentarspalten der Zeitungen und auf Facebookseiten, von Spiegel Online bis zur Bundesregierung. Es wird argumentiert und gehöhnt, gepöbelt und bedroht, es geht Nazis gegen Gutmenschen, Patrioten gegen Asylantenpuderer, Pack gegen Linksversiffte.

Beruflich kriege ich das voll mit – ich bin in vielen regionalen Facebookgruppen im Raum Aachen, Düren und Heinsberg Mitglied. Es scheint dort kaum noch ein anderes Thema zu geben. Seit die ersten Fotos, die ersten Videoclips von Flüchtlingen im Netz auftauchten, fluten Rechtsextreme diese Gruppen regelrecht mit Propaganda in unglaublicher Menge und unglaublicher Perfidität. Da wurden wilde Müllkippen in Slowenien verkauft als Hinterlassenschaften von Flüchtlingen in Euskirchen. Wehrmachtssoldaten in Bildmontagen gegenüber Flüchtlinge gepriesen als „Helden, die ihr Vaterland verteidigen“ anstelle der „feigen Schweine, die ihre Familien im Stich lassen“. Und vieles mehr, das einem die Nackenhaare zu Berge stehen lässt.

Dabei ist keine Lüge zu absurd, kein Gerücht zu haltlos und keine Fälschung zu offensichtlich, um nicht vom Heer der Ahnungslosen und Böswilligen blindlings weiterverbreitet zu werden. Vor allem unsere, ahem, etwas älteren Mitbürger, die noch nicht ganz so lange im Netz sind, legen oft die Medienkompetenz von Fünfjährigen an den Tag und glauben offensichtlich einfach jeden frei erfundenen Dreck, der in irgendeinem Youtube-Video ohne Ton, aber mit neu interpretierter Überschrift oder einem selbstgebastelten Blog ohne Impressum ins Netz, Verzeihung, gerotzt wird. Je mehr Schreibfehler im Text und Ausrufezeichen dahinter, desto wahrer die Botschaft.

Irgendwann müssen in diesem Trommelfeuer des Hasses nach und nach meine Selbstschutzmechanismen zerbröckelt sein. Immer öfter habe ich in den vergangenen Wochen die gebotene Zurückhaltung nicht mehr wahren können, habe mich eingemischt, Gegenkommentare geschrieben, habe Links auf meiner eigenen Pinnwand und in lokalen Gruppen gepostet. Fremdenhass gekontert, Lügen und Verzerrungen richtigzustellen versucht. Nicht immer höflich, das gebe ich zu, es war sogar hin und wieder auch mal ein Ausrufezeichen dabei. Etwa, wenn – die aktuell neueste Masche unserer „besorgten Bürger“ – Obdachlose in Stellung gegen die Flüchtlinge gebracht werden („Wohnraum für das eigene Volk! Nicht für Flüchtlinge!“). Ich habe in meiner Osnabrücker Zeit mal für das Straßenzeitungsprojekt „Abseits!?“ gearbeitet und weiß, dass Obdachlose von Rechtsextremen nicht mehr zu erwarten haben als Schläge und Stiefeltritte. Wenn sie Glück haben. Es sind auch reihenweise Wohnungslose zu Tode geprügelt und getreten worden in den vergangenen Jahren.

Kann man bei so etwas schweigend weiterklicken? Es ist, wie an einem Autounfall vorbeizufahren: Hält man an und hilft, oder tut man so, als hätte man nichts gesehen? 1938 haben wir weggeschaut, als eine Minderheit verleumdet wurde, als die Synagogen brannten, als Menschen zu Schmarotzern und Kriminellen erklärt wurden. Und heute?

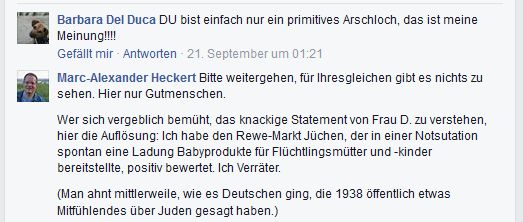

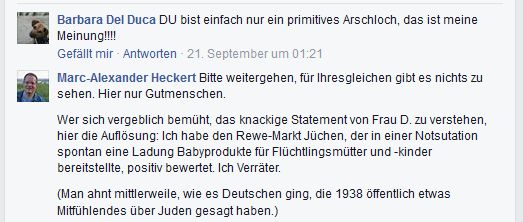

Doch man zahlt einen Preis, wenn man die Klappe aufmacht. Die Antworten kommen im Minutentakt, ob zustimmend oder ablehnend. Es ist schwer, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, wenn das Smartphone auf der Schreibtischplatte ständig brummt. Wenn man auf der eigenen Facebook-Pinnwand von einer Frau als Arschloch und Verräter beschimpft wird, weil man den Leiter des Rewe-Marktes in Jüchen öffentlich gelobt hat, der für Busse mit völlig erschöpften Flüchtlingsfamilien spontan Babyartikel zur Verfügung gestellt hat. (Bild)

Buchstäblich bis unter die Bettdecke habe ich die Krise mitgenommen: Das Smartphone ist ein unerbittlicher Begleiter und Facebook ein nie endender Wasserfall von Informationen und Interaktionen – und gleichzeitig ein Mahlstrom, der Aufmerksamkeit und Lebenszeit verschlingt. Hinzu kommt die schiere Wucht dessen, was gerade geschieht: 40.000 Menschen wurden allein am vorletzten Wochenende am Münchener Hauptbahnhof erwartet, überall im Land schlafen Menschen in Turnhallen, werden Unterbringungsmöglichkeiten verzweifelt gesucht. Wo wird das alles enden? Es gab Nächte, da konnte ich stundenlang nicht einschlafen. Tagsüber war ich wie gerädert. Meiner Twitter-Bekannten Cornelia Melcher ging es ähnlich – in ihrem Blog Muckich.de beschreibt sie, wie sie damit umging.

Ich glaube, dieser Typ aus Berlin gab den Ausschlag, der auf Facebook den Tod des ertrunkenen kleinen Aylan „feierte“. Vielleicht auch der Widerling, der zu den erstickten 71 Menschen im Kühllaster einen unsäglich widerwärtigen Witz (Bild) machte. Gegen so viel Menschenverachtung in den Köpfen kann man nicht sachlich ankommentieren. Aber wie geht man dann damit um?

Der Entschluss reifte, etwas Konstruktives zu tun. Wenn da schon etwas Gewaltiges mit unserer Gesellschaft passiert, will ich zumindest nicht tatenlos zusehen. Ich schrieb für die Schwerpunktausgabe von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten einen Artikel über das Projekt „Blogger für Flüchtlinge“. Ich füllte den Flüchtlingshelfer-Meldebogen auf Aachen.de aus. Ich ging am Montag zur offiziellen Bürgerinformation im Einhardgymnasium und saß am Dienstag im Helfertreffen der Evangelischen Kirchengemeinde in der Löwenstein-Kaserne. Und fühlte mich danach wie gelöst: Endlich raus aus dem hassverseuchten Netz in die wirkliche Welt! Endlich umgeben von konstruktiven, optimistischen Menschen!

Und nun dieser Samstagmorgen. Mein erster Einsatz. Der graue Dunst liegt immer noch über der Stadt, als ich die Stolberger Straße nach Rothe Erde hochradele. Als ich auf dem Pausenhof stehe, kommt mir eine Frau entgegen: „Wollen Sie auch zur Turnhalle?“ Ich nicke. Und erfahre, dass die Essensausgabe um eine Stunde nach hinten auf 8.30 Uhr verlegt worden ist. Das hätte man den Helferlein natürlich auch mal kommunizieren können. Die Dame und ich überbrücken die Wartzeit bei einem Kaffee in der Nobis-Bäckerei an der Von-Coels-Straße.

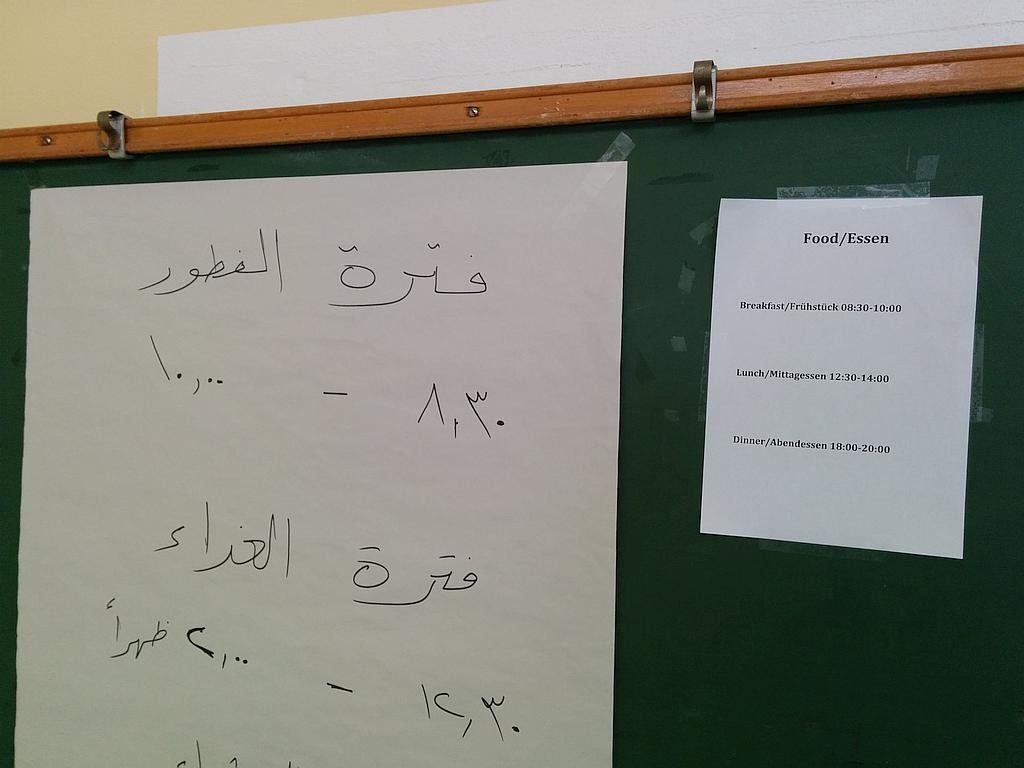

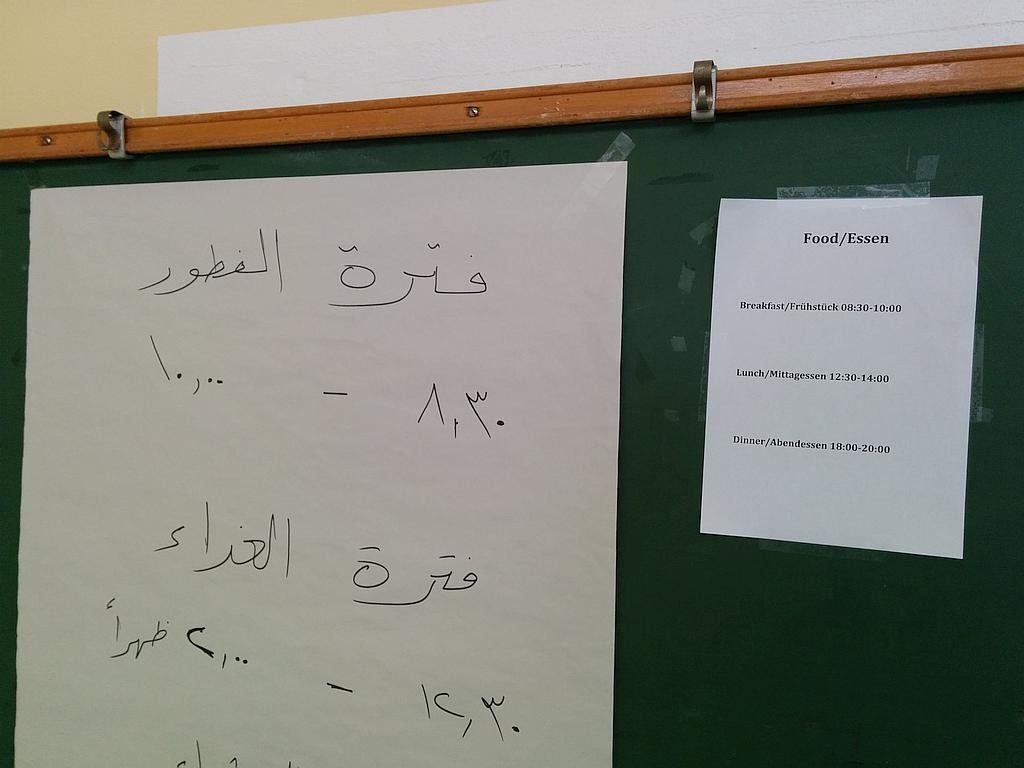

Um Viertel nach Acht dann der zweite Versuch. Die Szenerie strahlt Tristesse aus: In einer Ecke des Schulhofes steht ein Toilettencontainer mit Duschgelegenheiten, davor vertreten sich vier leicht fröstelnde Mitarbeiter eines Security-Unternehmens die Beine. Neben der Turnhalle ist ein Englisch-Klassenraum für die Essensausgabe hergerichtet worden. Die Klassentische stehen in langen Reihen, an der Rückwand bilden Biertische einen einfachen Tresen, zwei Kühlschränke stehen in der Ecke, dazu ein Tisch mit Wasserkocher und einige Schachteln mit Teebeuteln. An der Wand ein paar Zettel mit Erklärungen auf Englisch und Arabisch.

Drei Helfer sind wir insgesamt, dazu die junge Pastoralassistentin der Kirchengemeinde. Der Leiter der Unterkunft, ein gut ebenso gut gelaunter wie tatkräftiger Mann vom Roten Kreuz, weist uns ein: Einweghandschuhe wegen der Hygiene anziehen, Tilsiter-Käsescheiben aus einer Großpackung auf einem Kuchenblech auslegen. Eine andere Käsesorte gibt es nicht, Wurst hat der Caterer mal wieder nicht geliefert, aber ein Dutzend Scheiben von gestern sind noch übrig. Ich schneide reihenweise Brötchen auf, während die anderen Helferinnen Einweg-Plastikbesteck in Servietten rollen. Kartons mit Kleinportionen an Marmelade, Butter und Nutella liegen bereit. Insgesamt ein karges Mahl in nüchternst möglicher Atmosphäre – man sollte all jene Bürger mal hereinführen, die so besorgt sind, die Asylbewerber würden mit Luxus überschüttet. Das hier ist schon nah an der unteren Grenze dessen, was ein Sozialstaat leisten kann. Nicht mehr und nicht weniger.

80 Flüchtlinge sind seit Montag in der Turnhalle der Grundschule untergebracht – ausschließlich Männer, und diese Aufteilung ist auch verständlich: Feldbetten gibt es keine, Privatsphäre auch nicht, die Matratzen liegen dicht an dicht, für Frauen und Kinder wäre das nicht zumutbar. Mir ist schleierhaft, wie man unter solchen Umständen überhaupt schlafen kann. Dass die Leute später aufstehen möchten, leuchtet ein: Sie haben nichts zu tun, außer auf die Aufnahme ihrer regulären Asylverfahren zu warten. Und die 4,61 Euro Taschengeld, die sie pro Tag bekommen, reichen auch nur für einen Kaffee und ein Stück Kuchen am Nachmittag oder zwei kleine Getränke am Abend.

Wir warten. Schließlich kommt der erste Gast in den Raum. Mein erster Flüchtling – ich muss mich zwingen, den Mann nicht anzustarren, etwas absurd ist dieser Moment schon. Der erste Refugee, den ich in meinem Leben bewusst als solchen wahrnehme, ist ein älterer Mann von etwa 60 Jahren, mit kleiner Brille und müdem Blick. Wir Helfer erwachen aus unserer Reglosigkeit: „Ein Brötchen? Zwei? Käse? Wurst?“ Es wird genickt, gestikuliert, die verdammten Wurstscheiben kleben aneinander, ich reiche Brötchen an. Ein zweiter Mann kommt in den Raum, jünger, kräftig, frisch geduscht und gut gelaunt, mit erstaunlich akkurat gestutztem Dreitagebart. „Die legen viel Wert auf gepflegtes Äußeres“, erklärt der Einrichtungsleiter. In der Gruppe sei ein Friseur, der seinen Mitbewohnern für einen Euro Haare und Bärte schneide. „Wenn die dann so in die Stadt gehen, fallen die mit den gespendeten Klamotten in der Menge gar nicht mehr auf.“

Von Gedränge kann an diesem Samstagmorgen keine Rede sein. In den folgenden anderthalb Stunden sind es höchstens 20 bis 30 Gäste, die sich aus den Brötchen, Butterpäckchen, Tilsiter-Scheiben und den Portionsdöschen für Marmelade und Nutella ein Frühstück basteln, abgerundet durch einen Tee (schwarz, Fenchel oder Kamille) oder Instant-Kaffee im dünnwandigen Einwegbecher. Ein schwarzer Eriträer telefoniert auf französisch. Wir erfahren später, dass er fast verrückt ist vor Sorge um seine Frau und sein Kind – sie wurden auf der Flucht getrennt und er weiß nur, dass sie irgendwo in Deutschland sind. Wie hält ein Familienvater so etwas aus?

Dann ist es 10 Uhr – „Feierabend“, sagt der Einrichtungsleiter fröhlich. Auch wenn er mit den Gästen scherzt und für jeden ein freundliches Wort hat: Die Essenszeiten werden hier absolut strikt eingehalten. Wer jetzt noch kommt, muss bis zum Mittag warten. Der junge Mann, der noch einmal in den Brötchenkorb greifen will, hat Pech: „Finished!“ Er akzeptiert wortlos.

Probleme mit der Sauberkeit gäbe es auch nicht, sagt der Leiter. „Die wischen hier selbständig durch und kehren auch schon mal den Schulhof.“ Der Mann hat die Truppe offenbar im Griff – „das sind ja alles gestandene Leute“. Seine gute Laune und seine Zuversicht stecken an. „Alles gut?“ fragt er einen der Gäste. „Alles gut!“ kommt es grinsend zurück. Der Leiter lacht. „Cool, der Typ.“

Dann wird der Klassenraum, der zum Essensraum wurde, abgeschlossen. Einige Gäste haben sich unter ein offenes Zeltdach in einer Ecke des Schulhofs gesetzt, andere spazieren herum, einige telefonieren. In den nächsten Tagen wollen die Ehrenamtlichen von Freifunk Aachen einen WLAN-Router installieren. Dann können die Männer mit ihren Familien über Internet-Messenger wie Whatsapp oder Facebook telefonieren und das Geld für die teuren Prepaid-Karten sparen.

Wir Helfer plaudern noch etwas, dann ist unser Einsatz beendet. Nüchtern betrachtet habe ich heute im wesentlichen einige Scheiben Käse über eine Theke gereicht. Trotzdem ist seit heute Morgen für mich alles anders: Der Knoten ist geplatzt, endlich habe ich etwas Sinnvolles getan. Und „die Flüchtlinge“ sind für mich von einer namenlosen, fremden und vielleicht bedrohlichen Masse zu Menschen mit Gesichtern geworden. Die lachen, sich rasieren und morgens müde über ihrem Becher Tee hängen.

Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, was gerade über unser Land und unsere Gesellschaft hereingebrochen ist. Ob die schönen Hoffnungen auf Hunderttausende motivierte und engagierte neue Mitbürger wahr werden? Oder ob neue Parallelgesellschaften entstehen, Ghettos voller Gewalt und religiösem Fanatismus einerseits, „national befreite Zonen“ im Osten andererseits? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass wir eine Chance haben, diesen Prozess mitzugestalten. Jeder für sich, im Kleinen, wenn wir uns einbringen. Wenn wir mit den neuen Nachbarn reden, sie als Menschen behandeln und versuchen, ihnen unsere Welt und unsere Werte nahezubringen. Ob das gelingt, weiß heute niemand. Ich habe meine Seite jedenfalls gewählt.

Ich radele nach Hause. Der Nebel hat sich verzogen. Der Himmel ist leuchtend blau. Über Aachen scheint die Sonne.

*

Wer sich selbst einbringen möchte, hat viele Möglichkeiten: Meldet euch bei der Stadt, dem Roten Kreuz, vielen Sozialen Diensten und Kirchengemeinden. Ehrenamtliche Helfer werden überall gesucht: für Essensausgabe, Alltagsbegleitung, einfachen Sprachunterricht, Sport- und Freizeitangebote.

Hier eine kleine Auswahl (weitere Links willkommen!):

Rotes Kreuz Aachen

Bürgerstiftung Aachen

Aachener Hände

Stadt Aachen

UnserAC

Evangelische Kirchengemeinde

Save Me Aachen

Und natürlich: Blogger für Flüchtlinge, das in den vergangenen vier Wochen schon mehr als 120.000 Euro für verschiedene Flüchtlingsprojekte gesammelt hat. Spenden willkommen!