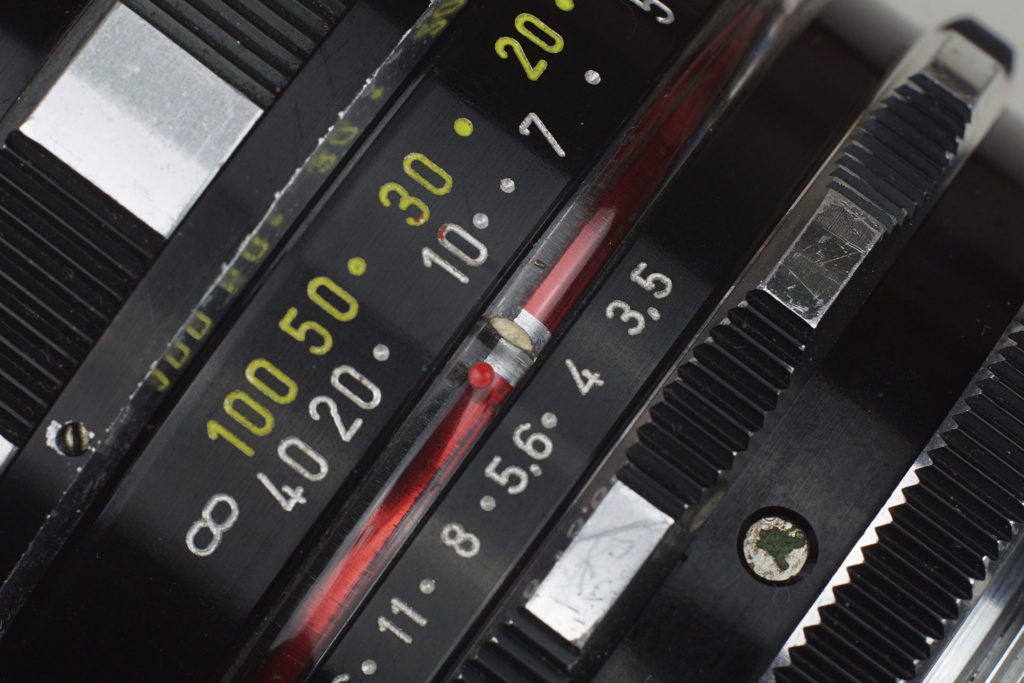

In der Facebookgruppe „Fotografie mit manuellen Objektiven“ habe ich gerade ein kleines Ratespielchen für die Auskenner gespielt. Das hier brachte heute Morgen der Hermes-Bote (nach einer halben Ewigkeit, orr): eine stinknormale, etwas abgenutzte Praktica MTL-5B mit dem hunderttausendfach gebauten Standardobjektiv Prakticar 1.8 50.

Nichts besonderes, oder? Doch.

Was wir hier sehen, ist nicht nur eines der letzten Objektive aus der traditionellen Produktion von Meyer Optik Görlitz, um 1970 im VEB Pentacon aufgegangen. Es ist auch die letzte Version des Orestons, eines der großen Klassiker der Fotogeschichte.

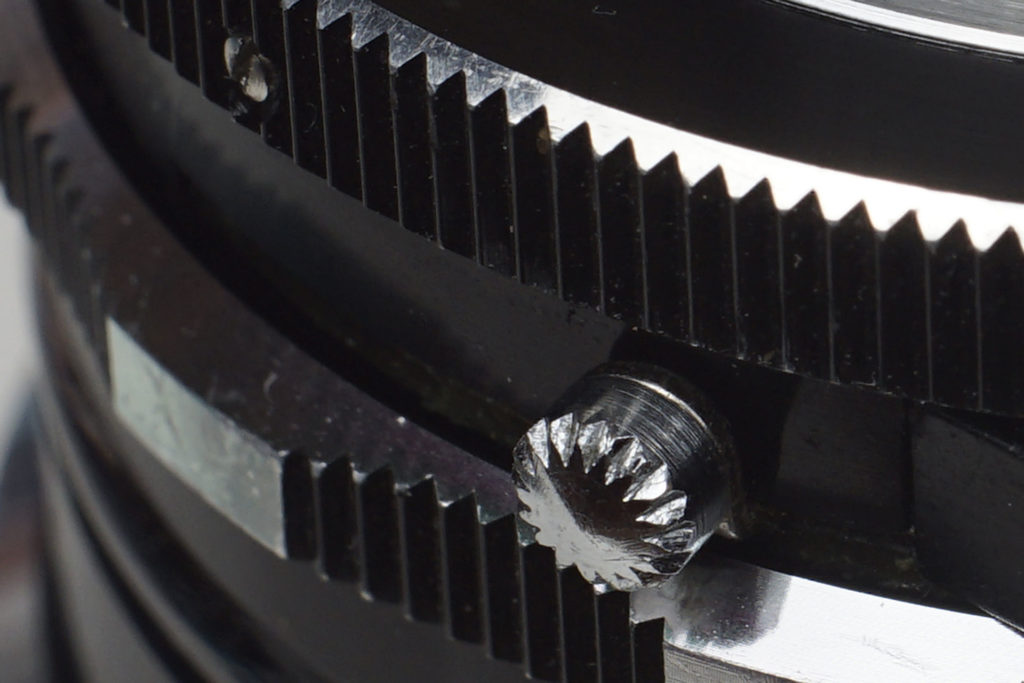

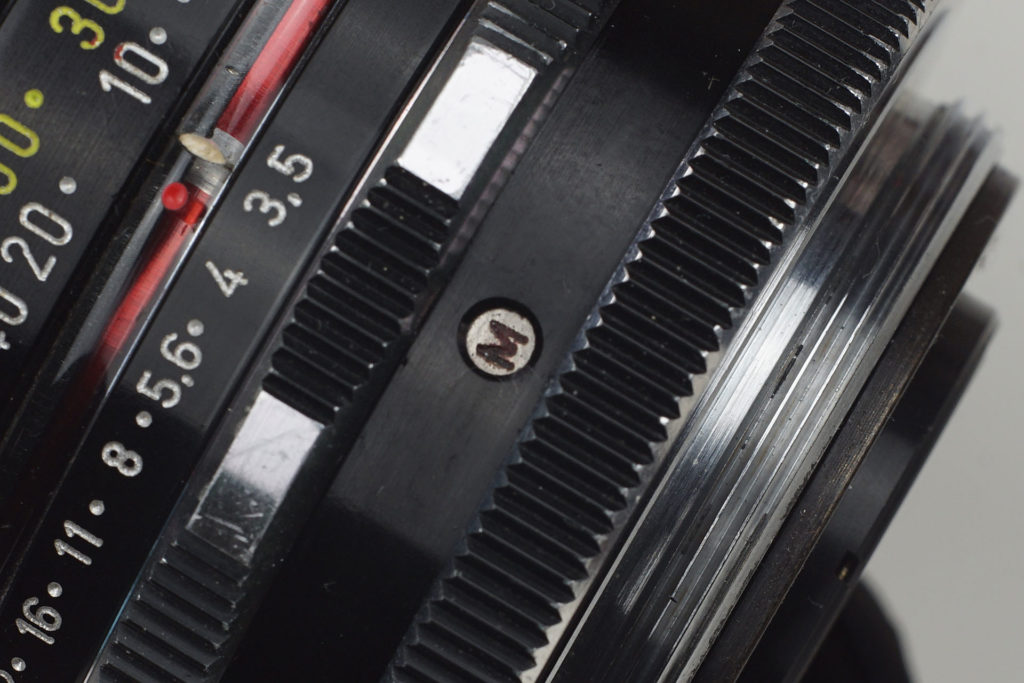

Äußerlich ist dieses unscheinbare Objektiv ein stinknormales Pentacon Prakticar 1.8 50 in der (ziemlich scheußlichen) „Ratio“-Fassung der späten 1980er-Jahre mit eingepressten Plaste-Noppen. In der Wendezeit nach 1989 wurden die letzten Exemplare davon wieder unter dem stolzen alten Namen „Meyer Optik“ in den Verkauf gebracht.

Dieses Exemplar hat darüber hinaus nicht das übliche Prakticar-Bajonett („Meyer Optik“-Prakticare mit Bajonett sind selten, aber bekannt), sondern ein M42-Gewinde. Nur deshalb passt es überhaupt an die MTL-Praktica. Das hätte es eigentlich so gar nicht geben dürfen, die Objektive in der Prakticar-Optik hatten allesamt auch das Prakticar-Bajonett. Diese Version ist nur noch in minimalen Stückzahlen in den Handel gegangen, wenn sie dann überhaupt je offiziell angeboten wurde.

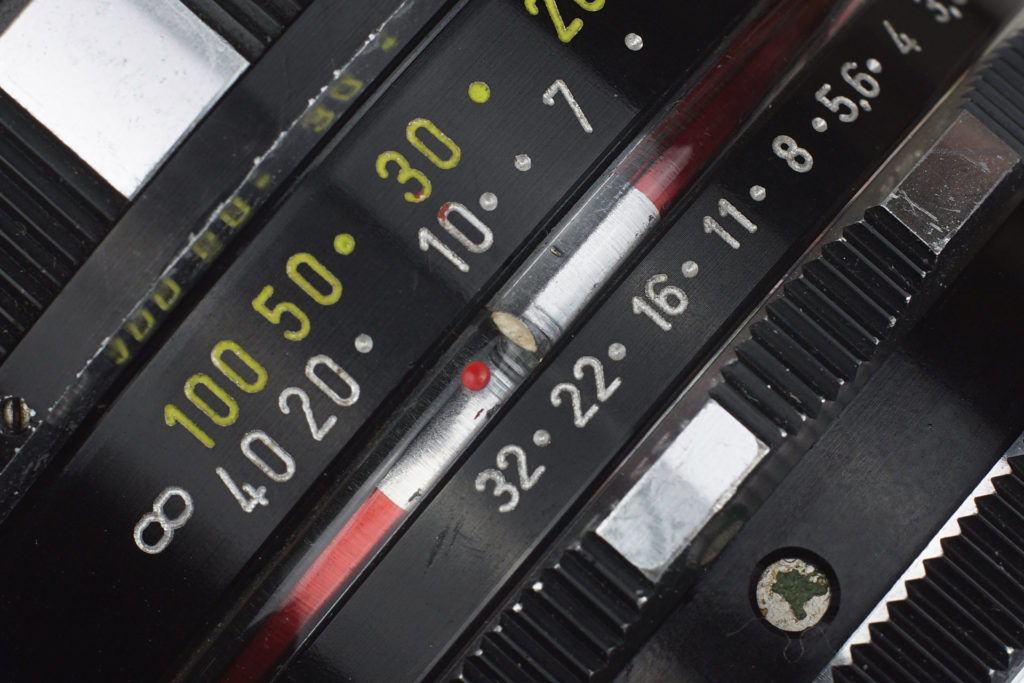

Meines Erachtens spiegelt dieses Objektiv die ganze Tragik des Untergangs der DDR-Fotoindustrie wieder. Es ist die aller-, allerletzte Version des alten Meyer Optik Oreston 1.8 50, das 1961 konstruiert und ab 1963 produziert wurde. Es wurde zu Hunderttausenden gebaut, erst als Zebra, später in einer schwarz-silbernen, schließlich schwarzen Version, dann mit Kreuzrändelfassung, in Abwandlungen als „Revuenon“ und „Pentaflex“ für westdeutsche Versandhäuser, zuletzt noch einmal als anfangs durchaus hochwertiges Prakticar mit genopptem Gummiring. Die Linsenkonstruktion war 1969 noch einmal verbessert worden und von da an bis zum Ende der DDR durchproduziert. In den 1970ern kam noch Multischicht-Vergütung als Neuerung dazu.

Die hier gezeigte allerletzte Version aus der zweiten Hälfte der 80er-Jahre unterschied sich von ihren Vorgängern nicht nur durch das billig wirkende Kunststoffgehäuse, sondern auch einen geänderten inneren Aufbau, der sich in einer schlechteren Nahgrenze von 45 statt 33 Zentimetern bemerkbar machte. Ob sich auch an der Bildqualität etwas geändert hatte, weiß ich nicht.

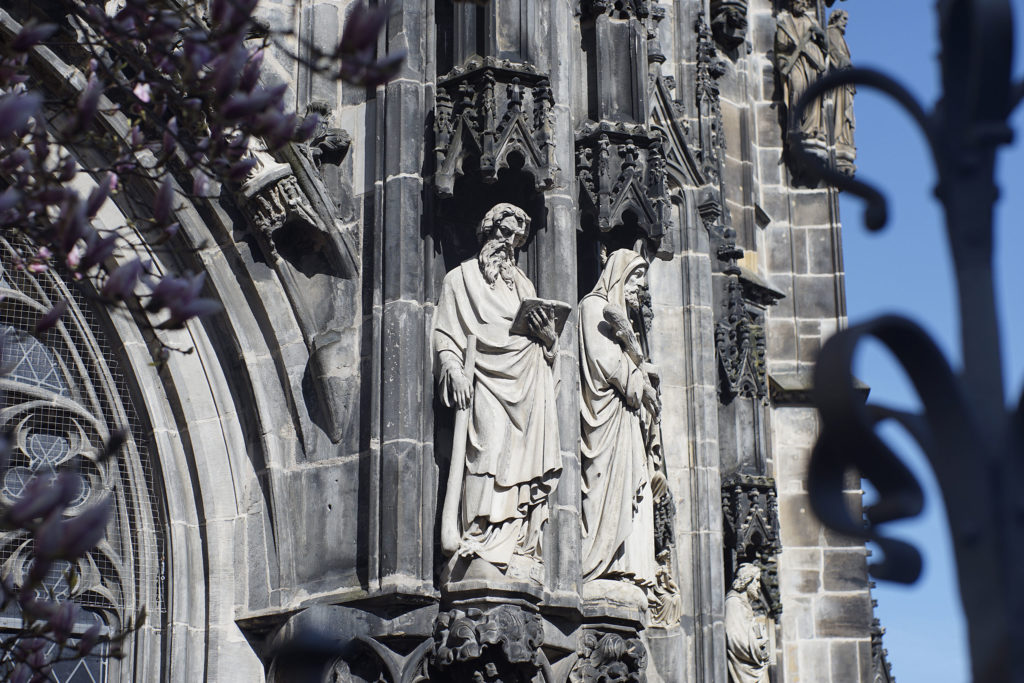

Millionen von Fotografen haben jahrzehntelang mit dem Oreston-Pentacon 1.8 50 fotografiert. Es ist, vor allem etwas abgeblendet, auch heute noch exzellent in Sachen Schärfe.

Der Millionenseller ist im Grunde eine durchaus kompetente Mittelklasse-Festbrennweite, die um 1975 herum sogar ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis geboten haben dürfte. Nur: Als diese letzte Variante um 1990 in die Läden kam, waren längst Zoomobjektive der Standard und Autofokus groß im Kommen. Und auf diesen Feldern hatten weder Carl Zeiss Jena noch Pentacon (die zu dieser Zeit schon verschmolzen waren) etwas im Angebot. Dort regierten längst die Japaner. Sigma, Cosina und Samyang aus Korea boten seit Jahren ein ganzes Sortiment an Zooms auch für das Prakticar-Bajonett an. Wer sollte da noch ein altes Oreston kaufen? Zumal mit dem aussterbenden uralten M42-Gewindeanschluss?

Bittere Schlusspointe: Wie Marco Kröger auf seiner sehr empfehlenswerten Webseite zeissikonveb.de schreibt, wurden die letzten Pentacon-/Meyer-Objektive vermutlich allesamt bei IOR in Bukarest gefertigt – auch die, auf denen „Made in Germany“ oder „German Democratic Republic“ stand. Wenn das auf für dieses Exemplar zutrifft, dann war das letzte Oreston von Meyer Optik Görlitz im Grunde schon keines mehr.